Jomnye. It is a dialect of jamnyeo. It used to be called as jamnyeo during the Joseon Dynasty but now it is commonly known as haenyeo these days. Meanwhile, in Hyun Kiyoung’s ‘Windy Island’, haenyeo and jamnyeo are separated intentionally.

“‘Haenyeo Cooperative’ was wrong from the beginning. Why are we ‘haenyeo’? We are ‘jamnyeo.’ ‘Haenyeo’ is a Japanese. Japanese women divers are ‘haenyeo.’ So it should be ‘Jamnyeo Cooperative’ instead of ‘Haenyeo Cooperative.’ We even lost our name and why not more?” The photographer probably was influenced by this. However, the biggest reason that he sticks to the name ‘jomnye’ 250 is because of his effort to get closer to the subject. It can be said as a sense of attachment with the people in the village. To take ‘it’, he was ‘there’ for a long time. Kim Hungku’s jomnye was born like that. Let me skip the birth process and focus on jomnye more.

Swimming of jomnye. It’s called najameop sometimes as they dive in without a single equipment. Now more than 70% of jomnyes are 60 and over. We can occasionally find ‘young’ jomnyes in their 40s or 50s. However, by the time when our children grew up to some extent, we may not be able to find ‘jomnye’ anywhere but in a museum. Whatever the reason is, if we see jomnye itself as a special occupation, it may not have a huge effect on us although one or two of such occupations vanish. There is no special reason to hold something in the past when the time is changing.

Jomnye. It is a woman diving in the sea. To say it differently, it is a woman who has to dive in the water. Jejudo islet means rock, wind, and woman. It is an island of rock and wind from the viewpoint of Jejudo people. It is not easy to imagine the life they have led in such an island filled with rocks and wind. It is said that men went diving in the past, too. It can be noticed from the words ‘pojakbae’ or ‘pojakin’ which referred to men who dived into the sea to pick seashells for the King. They always had an excessive amount of forced labor.

Pojakins escape from the island to get away from the work. As a result, women had to take the burden, which demonstrates the background of their further full involvement in diving into the water to pick seafood. As the number of forced labor got decreased, King Injo in his 7th year of reigning (1629) announced ‘prohibition order’ and isolated the island for about 200 years. It is an old memory of the name ‘jomnye.’

Jomnye. It is a woman diving in the sea. Quite a lot of men went out to the sea by boat and didn’t come back. It’s because the island is so windy. It is a difficult environment in various ways. There is a village where every men got killed at the same time at an unfortunate period. A lot of houses have the anniversary of their elder brother, younger brother, and husband on the same day. However, it was jomnyes who reconstructed the burnt and destroyed town and hold the remaining children in their heart. They go to the sea to dive and then plow a field, and then go diving again while plowing the field. This is one of another old rare memories of ‘jomnye.’

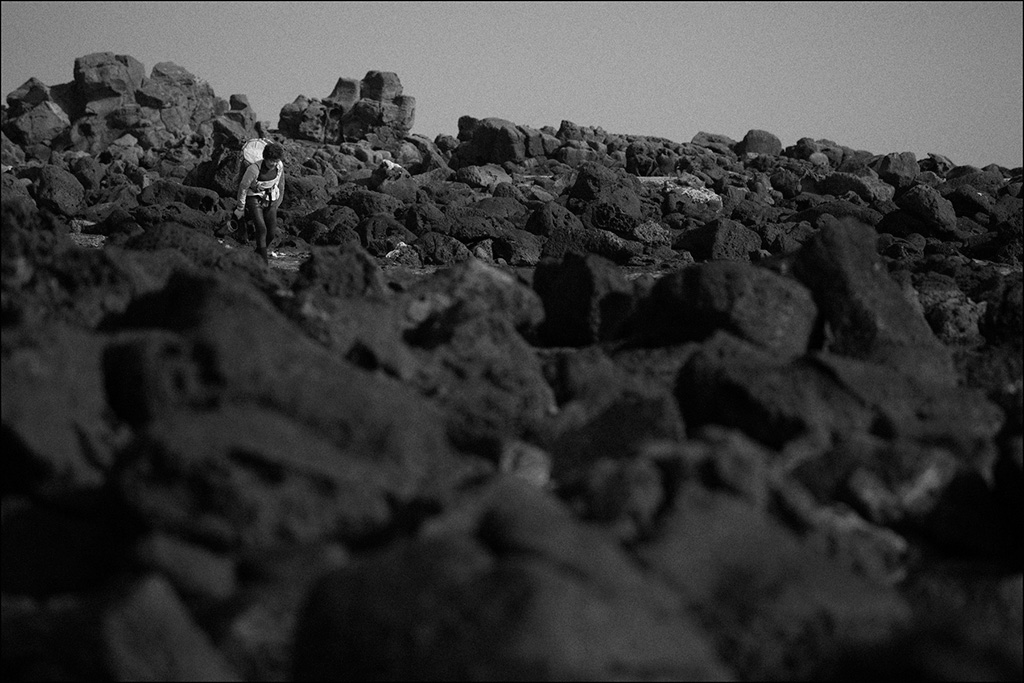

If the look of ‘jomnye’ in Kim Hungku’s photograph reminded us of strength, it’s because of this reason. If it reminds sympathy and loneliness, it’s because it is an aspect of our life. The photograph shows the time of gloomy and stunning moments folded multiple times. The fate they were willing to accept not as a ‘woman’ but as a ‘mother.’ They are still embracing the island of rock and the island of wind. Kim Hungku’s Samda, an islet with many of three things means rock, wind and mother instead of woman.

‘숨비소리’처럼 긴 호흡으로 기록한 해녀들의 삶

- 신간 사진책과 책 속의 오리지널 프린트를 함께 만나는 전시

‘좀녜’란 해녀를 뜻하는 제주도의 옛 방언이다. 일반적으로 알려진 ‘해녀’라는 말 대신 굳이 좀녜를 전시 제목으로 택한 것은, 해녀가 일본의 식민화 작업으로 만들어진 명칭이라는 견해 때문만은 아니다. 그것은 오늘날 관광 상품화된 제주의 상징이나 호기심의 대상으로서의 해녀가 아니라, 주어진 삶을 지켜가기 위해 생의 막바지까지 힘든 물질을 지속해나가는 이 세상 ‘어망(어머니, 제주 방언)’들을 왜곡 없이 사진에 담고 싶었던 사진가의 마음이 제목과 연동된 것이다.

사진 ‘좀녜’는 2002년으로까지 거슬러 올라간다. 당시 사진학과 학생이었던 김흥구는, 학교 수업이 끝나면 배를 타고 제주도로 건너 가 주말을 꼬박 해녀들과 함께 생활하며 그녀들의 삶을 기록하기 시작했다.

카메라를 들고 곁에 서 있기만 해도 물을 뿌리며 손사래를 치는 해녀들의 배타를 가슴으로 이해할 수 있게 되었을 때 쯤, 여전히 대학 재학생이던 김흥구에게 한 뭉치의 흑백사진들이 결과물로 들려졌다. 그 사진들이 2003 제1회 GEO-OLYMPUS PHOTOGRAPHY AWARDS 대상 수상작 ‘좀녜’이자, 김흥구가 바로 수십 년 경력의 기성 사진가들을 제치고 대상의 영예를 안아 크게 화제가 되었던 그 ‘대학 재학생’이다.

그 때의 수상이 스무 살 초반의 김흥구를 당당히 ‘다큐멘터리 사진가’로 불리게 했지만, 그것은 ‘좀녜’의 완결이 아니라 시작이었다. 물과 볕에 그을리고 주름진 얼굴로 젊은 날의 사진 앞에 선 비양동의 할망 해녀부터, 비 오는 날에도 테왁을 들고 바다로 나가는 서천진동의 해녀 무리, 물안경을 쓰고 심연의 바다에서 해산물을 건져 올리는 온평리의 해녀에 이르기까지, 김흥구는 이후로도 좀녜들에 관한 기록을 멈추지 않았다. 오히려 바다 속 삶까지 따라 들어가고자 스킨스쿠버다이빙을 배웠고, 역사적 기록의 큰 맥락에서 멀리 해외로 ‘물질 나간’ 원정해녀들을 찾아 일본을 나들었다.

그렇게 15년. 오래 참았던 숨을 물 밖에서 일시에 내뿜는 해녀들의 ‘숨비소리’가 그렇듯이, 사진가로서 김흥구가 보여 준 ‘긴 호흡’ 은 누구나 쉬이 흉내 낼 수 있는 것이 아니다. 김흥구 사진전 ‘좀녜’의 첫 번째 감동이 거기에 있다.

고령화로 인해 앞으로 20~30년 후에는 사라질 것이라는 예측을 입증하듯 이미 몇몇 해녀들은 세상을 떠났다. 줄곧 사진가로서 단단한 걸음을 이어 온 김흥구는 이제 사진으로만 남겨진 그녀들과 아직 바다에 남겨진 또 다른 그녀들의 사진을, 사진집으로 묶어 세상에 처음 내보인다.

갓 출간된 사진집과 책 속에 담긴 오리지널 프린트를 함께 만날 수 있는 류가헌 사진책전시지원 김흥구 <좀녜>는 2016년 12월 6일부터 2017년 1월 8일까지 열린다. 통의동 한옥에서 7년 여 간 서촌의 대표적인 문화공간으로 자리매김 해온 사진위주 류가헌이 새롭게 청운동 시대를 여는 이전 개관전시이기도 하다.

문의 : 02-720-2010

- 신간 사진책과 책 속의 오리지널 프린트를 함께 만나는 전시

‘좀녜’란 해녀를 뜻하는 제주도의 옛 방언이다. 일반적으로 알려진 ‘해녀’라는 말 대신 굳이 좀녜를 전시 제목으로 택한 것은, 해녀가 일본의 식민화 작업으로 만들어진 명칭이라는 견해 때문만은 아니다. 그것은 오늘날 관광 상품화된 제주의 상징이나 호기심의 대상으로서의 해녀가 아니라, 주어진 삶을 지켜가기 위해 생의 막바지까지 힘든 물질을 지속해나가는 이 세상 ‘어망(어머니, 제주 방언)’들을 왜곡 없이 사진에 담고 싶었던 사진가의 마음이 제목과 연동된 것이다.

사진 ‘좀녜’는 2002년으로까지 거슬러 올라간다. 당시 사진학과 학생이었던 김흥구는, 학교 수업이 끝나면 배를 타고 제주도로 건너 가 주말을 꼬박 해녀들과 함께 생활하며 그녀들의 삶을 기록하기 시작했다.

카메라를 들고 곁에 서 있기만 해도 물을 뿌리며 손사래를 치는 해녀들의 배타를 가슴으로 이해할 수 있게 되었을 때 쯤, 여전히 대학 재학생이던 김흥구에게 한 뭉치의 흑백사진들이 결과물로 들려졌다. 그 사진들이 2003 제1회 GEO-OLYMPUS PHOTOGRAPHY AWARDS 대상 수상작 ‘좀녜’이자, 김흥구가 바로 수십 년 경력의 기성 사진가들을 제치고 대상의 영예를 안아 크게 화제가 되었던 그 ‘대학 재학생’이다.

그 때의 수상이 스무 살 초반의 김흥구를 당당히 ‘다큐멘터리 사진가’로 불리게 했지만, 그것은 ‘좀녜’의 완결이 아니라 시작이었다. 물과 볕에 그을리고 주름진 얼굴로 젊은 날의 사진 앞에 선 비양동의 할망 해녀부터, 비 오는 날에도 테왁을 들고 바다로 나가는 서천진동의 해녀 무리, 물안경을 쓰고 심연의 바다에서 해산물을 건져 올리는 온평리의 해녀에 이르기까지, 김흥구는 이후로도 좀녜들에 관한 기록을 멈추지 않았다. 오히려 바다 속 삶까지 따라 들어가고자 스킨스쿠버다이빙을 배웠고, 역사적 기록의 큰 맥락에서 멀리 해외로 ‘물질 나간’ 원정해녀들을 찾아 일본을 나들었다.

그렇게 15년. 오래 참았던 숨을 물 밖에서 일시에 내뿜는 해녀들의 ‘숨비소리’가 그렇듯이, 사진가로서 김흥구가 보여 준 ‘긴 호흡’ 은 누구나 쉬이 흉내 낼 수 있는 것이 아니다. 김흥구 사진전 ‘좀녜’의 첫 번째 감동이 거기에 있다.

고령화로 인해 앞으로 20~30년 후에는 사라질 것이라는 예측을 입증하듯 이미 몇몇 해녀들은 세상을 떠났다. 줄곧 사진가로서 단단한 걸음을 이어 온 김흥구는 이제 사진으로만 남겨진 그녀들과 아직 바다에 남겨진 또 다른 그녀들의 사진을, 사진집으로 묶어 세상에 처음 내보인다.

갓 출간된 사진집과 책 속에 담긴 오리지널 프린트를 함께 만날 수 있는 류가헌 사진책전시지원 김흥구 <좀녜>는 2016년 12월 6일부터 2017년 1월 8일까지 열린다. 통의동 한옥에서 7년 여 간 서촌의 대표적인 문화공간으로 자리매김 해온 사진위주 류가헌이 새롭게 청운동 시대를 여는 이전 개관전시이기도 하다.

문의 : 02-720-2010

김흥구 사진 <좀녜>에 부쳐

좀녜. 잠녀(潛女)의 방언입니다. 조선시대에는 잠녀라 불렀다는데 요즘은 모두 해녀로 부릅니다. 하지만 현기영의 소설 『바람 타는 섬』에서는 해녀와 잠녀를 의식적으로 구분합니다.

“애당초 ‘해녀조합’이란 말부터가 글러먹은 거라. 왜 우리가 ‘해녀’여? ‘잠녀’지. ‘해녀’는 왜말이라. 물질하는 일본년들이 ‘해녀’라구. 그러니까 ‘해녀조합’이 아니라 ‘잠녀조합’이라 해야 옳은 거라. 이렇게 우리 이름까지 빼앗겼는데 다른 건 왜 안 뺏기겠어?”

사진작가도 이러한 영향을 받은 듯합니다. 해녀의 이미지는, 바닷가와 물질 도구와 여성을 조합하면 쉽게 만들 수 있습니다. 우리 또한 해녀를 그렇게 바라봅니다. 해녀를 잠녀 또는 좀녜라고 부른다고 해서 대상이 다르게 보이지도 않습니다. 그렇다면 작가는 왜 해녀와 좀녜를 의식적으로 구분하고자 하는 것일까요. 아마도 좀녜가 해녀와 다르다면 거기에는 그 특유의 기억이 담겨 있기 때문입니다. 그래서 좀녜를 통해 거친 자연 환경 뿐 아니라 불행한 사회와 역사에 대한 저항의 기억을 불러오고 싶었는지 모릅니다. 불가능할 것 같은 이러한 작업들이 가능해지는 지점에서, 우리는 특수한 직업으로 삶을 꾸려가는 여성이 아니라, 삶의 보편적 가치를 지키기 위해 저항하고 투쟁하는 인간의 얼굴을 보게 되겠지요. 단편적이지만, 좀녜의 기억을 좀 더 따라가 보지요.

좀녜의 물질을 아무런 장비 없이 맨몸으로 물에 들어간다고 해서 나잠업이라고도 합니다. 현재 좀녜의 70% 이상이 60세 이상 고령입니다. 40대나 50대의 젊은(?) 해녀들이 아주 없는 것은 아닙니다. 하지만 우리 아이들이 어느 정도 성장했을 무렵이면, 박물관에 가서나 ‘해녀’를 볼 수 있을지 모릅니다. 어찌되었든 해녀 그 자체를 특수한 직업의 형태로 본다면, 그런 직업 한두 개쯤 사라진다 해서 누군가에게 특별한 감정을 주진 않을 겁니다. 시대가 변하는데 특별히 과거의 어떤 방식을 고집할 이유도 없으니까요.

좀녜. 바다에서 물질하는 여자를 가리킵니다. 조금 달리 말하면 바다에서 물질을 할 수밖에 없는 여자이기도 합니다. 제주도하면 돌, 바람, 여자라고 합니다. 이곳에 사는 사람의 처지에서 본다면 돌섬과 바람의 섬입니다. 돌과 바람 많은 섬에서 어떻게 살아왔을지 상상하기가 쉽지 않습니다.

이전에는 남자도 물질을 했다고 합니다. 진상을 위해 물질을 하는 이들을 가리켜 ‘포작배’ 또는 ‘포작인’이라 불렀습니다. 이들은 언제나 지나친 진상과 고된 부역을 짊어져야 했습니다. 김상헌(1602)의 『남사록』에는 이들에 대해 다음과 같이 언급하고 있습니다.

“제주에서 진상하는 전복의 수량이 많은 데다, 관리들이 사욕을 채우는 것이 또한 몇 배나 된다. 포작인들은 그 일을 견디다 못해 도망가고 익사하는 자가 열에 일곱, 여덟이다. 때문에 제주 여자들은 포작인들과 결혼을 하지 않으려 한다.”

견디지 못한 제주 포작인들은 섬을 탈출합니다. 이는 여자들이 진상의 몫을 떠안게 되고 본격적으로 물질을 하게 되는 배경이 됩니다. 결국 부역의 수가 줄자 인조 7년(1629)엔 제주도에 ‘출륙금지령’을 내려 근 200년 동안 제주섬을 고립시켰습니다. ‘좀녜’라는 이름에 담긴 오래된 기억입니다.

좀녜. 바다에서 물질하는 여자를 말합니다. 배를 타고 나갔다가 돌아오지 않은 남자들이 꽤 있습니다. 바람 많은 섬이기 때문입니다. 여러모로 척박한 환경입니다. 불운했던 한 시기에 남자들이 전부 죽임을 당한 마을이 제주에는 많습니다. 오빠와 남동생 그리고 남편의 기일이 같은 집들이 여럿입니다. 하지만 불에 타고 무너진 마을을 다시 일으켜 세운 것도, 남은 아이들을 모두 품은 것도 이들입니다. 물질을 다녀와 돌밭을 갈고, 돌밭을 갈다가 다시 물질을 나갑니다. 이 역시 ‘좀녜’라는 이름에 담겨 있는 얼마 남지 않은 기억입니다.

김흥구의 사진에 담겨 있는 ‘해녀’의 모습을 보고 강인함을 떠올렸다면 바로 그런 이유 때문입니다. 애잔함과 쓸쓸함을 느낀다면 이것이 우리 삶의 한 단면이기 때문일 것입니다. 사진 속에는 막막하고 먹먹한 세월들이 여러 겹의 주름으로 접혀 있습니다. ‘여자’였기 때문이 아니라 ‘어머니’였기 때문에 기껍게 받아들인 운명. 그녀들은 아직까지도 돌섬과 바람의 섬을 품고 있습니다. 김흥구의 삼다는 돌, 바람 그리고 어머니입니다.

-송기영 시인

좀녜. 잠녀(潛女)의 방언입니다. 조선시대에는 잠녀라 불렀다는데 요즘은 모두 해녀로 부릅니다. 하지만 현기영의 소설 『바람 타는 섬』에서는 해녀와 잠녀를 의식적으로 구분합니다.

“애당초 ‘해녀조합’이란 말부터가 글러먹은 거라. 왜 우리가 ‘해녀’여? ‘잠녀’지. ‘해녀’는 왜말이라. 물질하는 일본년들이 ‘해녀’라구. 그러니까 ‘해녀조합’이 아니라 ‘잠녀조합’이라 해야 옳은 거라. 이렇게 우리 이름까지 빼앗겼는데 다른 건 왜 안 뺏기겠어?”

사진작가도 이러한 영향을 받은 듯합니다. 해녀의 이미지는, 바닷가와 물질 도구와 여성을 조합하면 쉽게 만들 수 있습니다. 우리 또한 해녀를 그렇게 바라봅니다. 해녀를 잠녀 또는 좀녜라고 부른다고 해서 대상이 다르게 보이지도 않습니다. 그렇다면 작가는 왜 해녀와 좀녜를 의식적으로 구분하고자 하는 것일까요. 아마도 좀녜가 해녀와 다르다면 거기에는 그 특유의 기억이 담겨 있기 때문입니다. 그래서 좀녜를 통해 거친 자연 환경 뿐 아니라 불행한 사회와 역사에 대한 저항의 기억을 불러오고 싶었는지 모릅니다. 불가능할 것 같은 이러한 작업들이 가능해지는 지점에서, 우리는 특수한 직업으로 삶을 꾸려가는 여성이 아니라, 삶의 보편적 가치를 지키기 위해 저항하고 투쟁하는 인간의 얼굴을 보게 되겠지요. 단편적이지만, 좀녜의 기억을 좀 더 따라가 보지요.

좀녜의 물질을 아무런 장비 없이 맨몸으로 물에 들어간다고 해서 나잠업이라고도 합니다. 현재 좀녜의 70% 이상이 60세 이상 고령입니다. 40대나 50대의 젊은(?) 해녀들이 아주 없는 것은 아닙니다. 하지만 우리 아이들이 어느 정도 성장했을 무렵이면, 박물관에 가서나 ‘해녀’를 볼 수 있을지 모릅니다. 어찌되었든 해녀 그 자체를 특수한 직업의 형태로 본다면, 그런 직업 한두 개쯤 사라진다 해서 누군가에게 특별한 감정을 주진 않을 겁니다. 시대가 변하는데 특별히 과거의 어떤 방식을 고집할 이유도 없으니까요.

좀녜. 바다에서 물질하는 여자를 가리킵니다. 조금 달리 말하면 바다에서 물질을 할 수밖에 없는 여자이기도 합니다. 제주도하면 돌, 바람, 여자라고 합니다. 이곳에 사는 사람의 처지에서 본다면 돌섬과 바람의 섬입니다. 돌과 바람 많은 섬에서 어떻게 살아왔을지 상상하기가 쉽지 않습니다.

이전에는 남자도 물질을 했다고 합니다. 진상을 위해 물질을 하는 이들을 가리켜 ‘포작배’ 또는 ‘포작인’이라 불렀습니다. 이들은 언제나 지나친 진상과 고된 부역을 짊어져야 했습니다. 김상헌(1602)의 『남사록』에는 이들에 대해 다음과 같이 언급하고 있습니다.

“제주에서 진상하는 전복의 수량이 많은 데다, 관리들이 사욕을 채우는 것이 또한 몇 배나 된다. 포작인들은 그 일을 견디다 못해 도망가고 익사하는 자가 열에 일곱, 여덟이다. 때문에 제주 여자들은 포작인들과 결혼을 하지 않으려 한다.”

견디지 못한 제주 포작인들은 섬을 탈출합니다. 이는 여자들이 진상의 몫을 떠안게 되고 본격적으로 물질을 하게 되는 배경이 됩니다. 결국 부역의 수가 줄자 인조 7년(1629)엔 제주도에 ‘출륙금지령’을 내려 근 200년 동안 제주섬을 고립시켰습니다. ‘좀녜’라는 이름에 담긴 오래된 기억입니다.

좀녜. 바다에서 물질하는 여자를 말합니다. 배를 타고 나갔다가 돌아오지 않은 남자들이 꽤 있습니다. 바람 많은 섬이기 때문입니다. 여러모로 척박한 환경입니다. 불운했던 한 시기에 남자들이 전부 죽임을 당한 마을이 제주에는 많습니다. 오빠와 남동생 그리고 남편의 기일이 같은 집들이 여럿입니다. 하지만 불에 타고 무너진 마을을 다시 일으켜 세운 것도, 남은 아이들을 모두 품은 것도 이들입니다. 물질을 다녀와 돌밭을 갈고, 돌밭을 갈다가 다시 물질을 나갑니다. 이 역시 ‘좀녜’라는 이름에 담겨 있는 얼마 남지 않은 기억입니다.

김흥구의 사진에 담겨 있는 ‘해녀’의 모습을 보고 강인함을 떠올렸다면 바로 그런 이유 때문입니다. 애잔함과 쓸쓸함을 느낀다면 이것이 우리 삶의 한 단면이기 때문일 것입니다. 사진 속에는 막막하고 먹먹한 세월들이 여러 겹의 주름으로 접혀 있습니다. ‘여자’였기 때문이 아니라 ‘어머니’였기 때문에 기껍게 받아들인 운명. 그녀들은 아직까지도 돌섬과 바람의 섬을 품고 있습니다. 김흥구의 삼다는 돌, 바람 그리고 어머니입니다.

-송기영 시인

Jomnye(Women Divers)

by Song Kiyoung, Poet

Jomnye. It is a dialect of jamnyeo. It used to be called as jamnyeo during the Joseon Dynasty but now it is commonly known as haenyeo these days. Meanwhile, in Hyun Kiyoung’s ‘Windy Island’, haenyeo and jamnyeo are separated intentionally.

“‘Haenyeo Cooperative’ was wrong from the beginning. Why are we ‘haenyeo’? We are ‘jamnyeo.’ ‘Haenyeo’ is a Japanese. Japanese women divers are ‘haenyeo.’ So it should be ‘Jamnyeo Cooperative’ instead of ‘Haenyeo Cooperative.’ We even lost our name and why not more?” The photographer probably was influenced by this. However, the biggest reason that he sticks to the name ‘jomnye’ 250 is because of his effort to get closer to the subject. It can be said as a sense of attachment with the people in the village. To take ‘it’, he was ‘there’ for a long time. Kim Hungku’s jomnye was born like that. Let me skip the birth process and focus on jomnye more.

Swimming of jomnye. It’s called najameop sometimes as they dive in without a single equipment. Now more than 70% of jomnyes are 60 and over. We can occasionally find ‘young’ jomnyes in their 40s or 50s. However, by the time when our children grew up to some extent, we may not be able to find ‘jomnye’ anywhere but in a museum. Whatever the reason is, if we see jomnye itself as a special occupation, it may not have a huge effect on us although one or two of such occupations vanish. There is no special reason to hold something in the past when the time is changing.

Jomnye. It is a woman diving in the sea. To say it differently, it is a woman who has to dive in the water. Jejudo islet means rock, wind, and woman. It is an island of rock and wind from the viewpoint of Jejudo people. It is not easy to imagine the life they have led in such an island filled with rocks and wind. It is said that men went diving in the past, too. It can be noticed from the words ‘pojakbae’ or ‘pojakin’ which referred to men who dived into the sea to pick seashells for the King. They always had an excessive amount of forced labor.

Pojakins escape from the island to get away from the work. As a result, women had to take the burden, which demonstrates the background of their further full involvement in diving into the water to pick seafood. As the number of forced labor got decreased, King Injo in his 7th year of reigning (1629) announced ‘prohibition order’ and isolated the island for about 200 years. It is an old memory of the name ‘jomnye.’

Jomnye. It is a woman diving in the sea. Quite a lot of men went out to the sea by boat and didn’t come back. It’s because the island is so windy. It is a difficult environment in various ways. There is a village where every men got killed at the same time at an unfortunate period. A lot of houses have the anniversary of their elder brother, younger brother, and husband on the same day. However, it was jomnyes who reconstructed the burnt and destroyed town and hold the remaining children in their heart. They go to the sea to dive and then plow a field, and then go diving again while plowing the field. This is one of another old rare memories of ‘jomnye.’

If the look of ‘jomnye’ in Kim Hungku’s photograph reminded us of strength, it’s because of this reason. If it reminds sympathy and loneliness, it’s because it is an aspect of our life. The photograph shows the time of gloomy and stunning moments folded multiple times. The fate they were willing to accept not as a ‘woman’ but as a ‘mother.’ They are still embracing the island of rock and the island of wind. Kim Hungku’s Samda, an islet with many of three things means rock, wind and mother instead of woman.

by Song Kiyoung, Poet

Jomnye. It is a dialect of jamnyeo. It used to be called as jamnyeo during the Joseon Dynasty but now it is commonly known as haenyeo these days. Meanwhile, in Hyun Kiyoung’s ‘Windy Island’, haenyeo and jamnyeo are separated intentionally.

“‘Haenyeo Cooperative’ was wrong from the beginning. Why are we ‘haenyeo’? We are ‘jamnyeo.’ ‘Haenyeo’ is a Japanese. Japanese women divers are ‘haenyeo.’ So it should be ‘Jamnyeo Cooperative’ instead of ‘Haenyeo Cooperative.’ We even lost our name and why not more?” The photographer probably was influenced by this. However, the biggest reason that he sticks to the name ‘jomnye’ 250 is because of his effort to get closer to the subject. It can be said as a sense of attachment with the people in the village. To take ‘it’, he was ‘there’ for a long time. Kim Hungku’s jomnye was born like that. Let me skip the birth process and focus on jomnye more.

Swimming of jomnye. It’s called najameop sometimes as they dive in without a single equipment. Now more than 70% of jomnyes are 60 and over. We can occasionally find ‘young’ jomnyes in their 40s or 50s. However, by the time when our children grew up to some extent, we may not be able to find ‘jomnye’ anywhere but in a museum. Whatever the reason is, if we see jomnye itself as a special occupation, it may not have a huge effect on us although one or two of such occupations vanish. There is no special reason to hold something in the past when the time is changing.

Jomnye. It is a woman diving in the sea. To say it differently, it is a woman who has to dive in the water. Jejudo islet means rock, wind, and woman. It is an island of rock and wind from the viewpoint of Jejudo people. It is not easy to imagine the life they have led in such an island filled with rocks and wind. It is said that men went diving in the past, too. It can be noticed from the words ‘pojakbae’ or ‘pojakin’ which referred to men who dived into the sea to pick seashells for the King. They always had an excessive amount of forced labor.

Pojakins escape from the island to get away from the work. As a result, women had to take the burden, which demonstrates the background of their further full involvement in diving into the water to pick seafood. As the number of forced labor got decreased, King Injo in his 7th year of reigning (1629) announced ‘prohibition order’ and isolated the island for about 200 years. It is an old memory of the name ‘jomnye.’

Jomnye. It is a woman diving in the sea. Quite a lot of men went out to the sea by boat and didn’t come back. It’s because the island is so windy. It is a difficult environment in various ways. There is a village where every men got killed at the same time at an unfortunate period. A lot of houses have the anniversary of their elder brother, younger brother, and husband on the same day. However, it was jomnyes who reconstructed the burnt and destroyed town and hold the remaining children in their heart. They go to the sea to dive and then plow a field, and then go diving again while plowing the field. This is one of another old rare memories of ‘jomnye.’

If the look of ‘jomnye’ in Kim Hungku’s photograph reminded us of strength, it’s because of this reason. If it reminds sympathy and loneliness, it’s because it is an aspect of our life. The photograph shows the time of gloomy and stunning moments folded multiple times. The fate they were willing to accept not as a ‘woman’ but as a ‘mother.’ They are still embracing the island of rock and the island of wind. Kim Hungku’s Samda, an islet with many of three things means rock, wind and mother instead of woman.

화장을 마친 어머니를 안고 제주로 가는 비행기를 탔다.

생전 비행기 한번 못 타본 어머니에게 드리는 작은 선물이자 나의 위안이었다.

어머니는 아무 말이 없었다. 채 가시지 않은 온기로 그저 안겨 있을 뿐이었다.

따뜻했다. 그 온기가 나를 더 서럽게 만들었다.

그리움에 찾은 제주였다.

작은 테왁에 의지해 드넓은 바다에 몸을 맡긴 그녀들이 카메라를 들고 떠도는 내 모습 같기도 했다.

여러 갈래의 검은 섬들이 겹쳐지고 포개졌다.

아무도 기억하지 않는 얼굴이었다.

해녀가 있다.

매일 볼 때도 있고, 한 달에 한두 번 혹은 일 년에 한두 번 볼 때도 있다.

있다, 있는 것은 온통 해녀뿐인데 어떤 날은 어머니였다가, 여자였다가, 때로는 아버지였다.

그리고 그것은 나이기도 했다.

시간이 지날수록 더 많은 섬들이 보이기 시작했다.

나는 늘 섬과 섬 사이에 있었다.

새벽 바다.

검은 돌 사이로 짙은 바다 냄새가 코끝에 닿는다.

어머니가 하얀 치아를 보이며 돌 사이를 드나든다.

생전 비행기 한번 못 타본 어머니에게 드리는 작은 선물이자 나의 위안이었다.

어머니는 아무 말이 없었다. 채 가시지 않은 온기로 그저 안겨 있을 뿐이었다.

따뜻했다. 그 온기가 나를 더 서럽게 만들었다.

그리움에 찾은 제주였다.

작은 테왁에 의지해 드넓은 바다에 몸을 맡긴 그녀들이 카메라를 들고 떠도는 내 모습 같기도 했다.

여러 갈래의 검은 섬들이 겹쳐지고 포개졌다.

아무도 기억하지 않는 얼굴이었다.

해녀가 있다.

매일 볼 때도 있고, 한 달에 한두 번 혹은 일 년에 한두 번 볼 때도 있다.

있다, 있는 것은 온통 해녀뿐인데 어떤 날은 어머니였다가, 여자였다가, 때로는 아버지였다.

그리고 그것은 나이기도 했다.

시간이 지날수록 더 많은 섬들이 보이기 시작했다.

나는 늘 섬과 섬 사이에 있었다.

새벽 바다.

검은 돌 사이로 짙은 바다 냄새가 코끝에 닿는다.

어머니가 하얀 치아를 보이며 돌 사이를 드나든다.

김흥구 Kim hung ku 金 興 求

개인전

2012 좀녜_사라져가는 해녀, 10년의 기록 / 해녀박물관, 제주

2011 좀녜_사라져가는 해녀, 10년의 기록 / Toyota Art Space(현 BMW Photo Space), 부산

2011 좀녜_사라져가는 해녀, 10년의 기록 / 류가헌 갤러리, 서울

기획전

2016 사진 미래色 2016 / 고은사진미술관, 부산

2015 적, 저 바다를 보아라 / 서귀포 예술의 전당, 제주

2015 뷰파인더로 본 이야기 / 시암 아트센터, 태국

2015 아이들의 방(세월호 참사 1주기 프로젝트) / 안산, 서울, 제주

2015 천 번의 봄을 즐기듯이 / 류가헌 갤러리, 서울

2015 장면의 탄생 ‘의문의 태도를 지닌 사진들’ / 룩스 갤러리, 서울

2014 서울 루나 포토 페스티벌 / 국립고궁박물관, 서울

2013 인터로컬 2013, ‘일상의 정치’ / 대전시립미술관, 대전

2012 그림자 도시 / 그린피스 코리아, 인천, 부산

2011 Life is Elsewhere_따리 국제 사진전 / 따리, 중국

2011 사막, 그 겨울 / 홍대 젊음의 거리, 서울

단체전

2013 빛에 빚지다 / 류가헌 갤러리, 서울

2012 노마드, 사유의 여행 / 갤러리 보다, 서울

2011 발굴의 금지 / 아트스페이스 풀, 서울

2010 The Face of Asia / 베이징 798 아트센터, 북경 / 한국국제교류제단 문화센터, 서울

2010 강강강강 / 류가헌 갤러리, 서울

2009 당신이 대한민국입니다 / 평화박물관, 서울

2008 Migrants’ Arirang ‘민우’와 ‘미놋’에게 / 평화 공간 스페이스, 서울

2007 Migrants’ Arirang ‘희망꽃’ / 서울올림픽공원, 서울

2004 역사가 있는 풍경 / 대구문화예술회관, 대구

2003 Under Ground Happening Vol.1 / 갤러리 뷰, 대구

2003 젊은 사진가전 ‘무표준좌표’ / 대구문화예술회관 대전시실, 대구

수상

2015 제8회 KT&G SKOPF 올해의 작가

2003 제1회 Geo-Olympus Photography Awards / 피처스토리 대상 작품 소장

2012 고은사진미술관, 제주해녀박물관

소속 에이전시

2015 안젠버거 에이전시, 오스트리아

개인전

2012 좀녜_사라져가는 해녀, 10년의 기록 / 해녀박물관, 제주

2011 좀녜_사라져가는 해녀, 10년의 기록 / Toyota Art Space(현 BMW Photo Space), 부산

2011 좀녜_사라져가는 해녀, 10년의 기록 / 류가헌 갤러리, 서울

기획전

2016 사진 미래色 2016 / 고은사진미술관, 부산

2015 적, 저 바다를 보아라 / 서귀포 예술의 전당, 제주

2015 뷰파인더로 본 이야기 / 시암 아트센터, 태국

2015 아이들의 방(세월호 참사 1주기 프로젝트) / 안산, 서울, 제주

2015 천 번의 봄을 즐기듯이 / 류가헌 갤러리, 서울

2015 장면의 탄생 ‘의문의 태도를 지닌 사진들’ / 룩스 갤러리, 서울

2014 서울 루나 포토 페스티벌 / 국립고궁박물관, 서울

2013 인터로컬 2013, ‘일상의 정치’ / 대전시립미술관, 대전

2012 그림자 도시 / 그린피스 코리아, 인천, 부산

2011 Life is Elsewhere_따리 국제 사진전 / 따리, 중국

2011 사막, 그 겨울 / 홍대 젊음의 거리, 서울

단체전

2013 빛에 빚지다 / 류가헌 갤러리, 서울

2012 노마드, 사유의 여행 / 갤러리 보다, 서울

2011 발굴의 금지 / 아트스페이스 풀, 서울

2010 The Face of Asia / 베이징 798 아트센터, 북경 / 한국국제교류제단 문화센터, 서울

2010 강강강강 / 류가헌 갤러리, 서울

2009 당신이 대한민국입니다 / 평화박물관, 서울

2008 Migrants’ Arirang ‘민우’와 ‘미놋’에게 / 평화 공간 스페이스, 서울

2007 Migrants’ Arirang ‘희망꽃’ / 서울올림픽공원, 서울

2004 역사가 있는 풍경 / 대구문화예술회관, 대구

2003 Under Ground Happening Vol.1 / 갤러리 뷰, 대구

2003 젊은 사진가전 ‘무표준좌표’ / 대구문화예술회관 대전시실, 대구

수상

2015 제8회 KT&G SKOPF 올해의 작가

2003 제1회 Geo-Olympus Photography Awards / 피처스토리 대상 작품 소장

2012 고은사진미술관, 제주해녀박물관

소속 에이전시

2015 안젠버거 에이전시, 오스트리아