“바람이 불면 낙엽이 떨어진다, 낙엽이 떨어지면 땅이 비옥해진다. 땅이 비옥해지면 열매가 열린다. 차근차근, 천천히”

후시하라 켄시 감독, 다큐멘터리 [인생후르츠]중에서

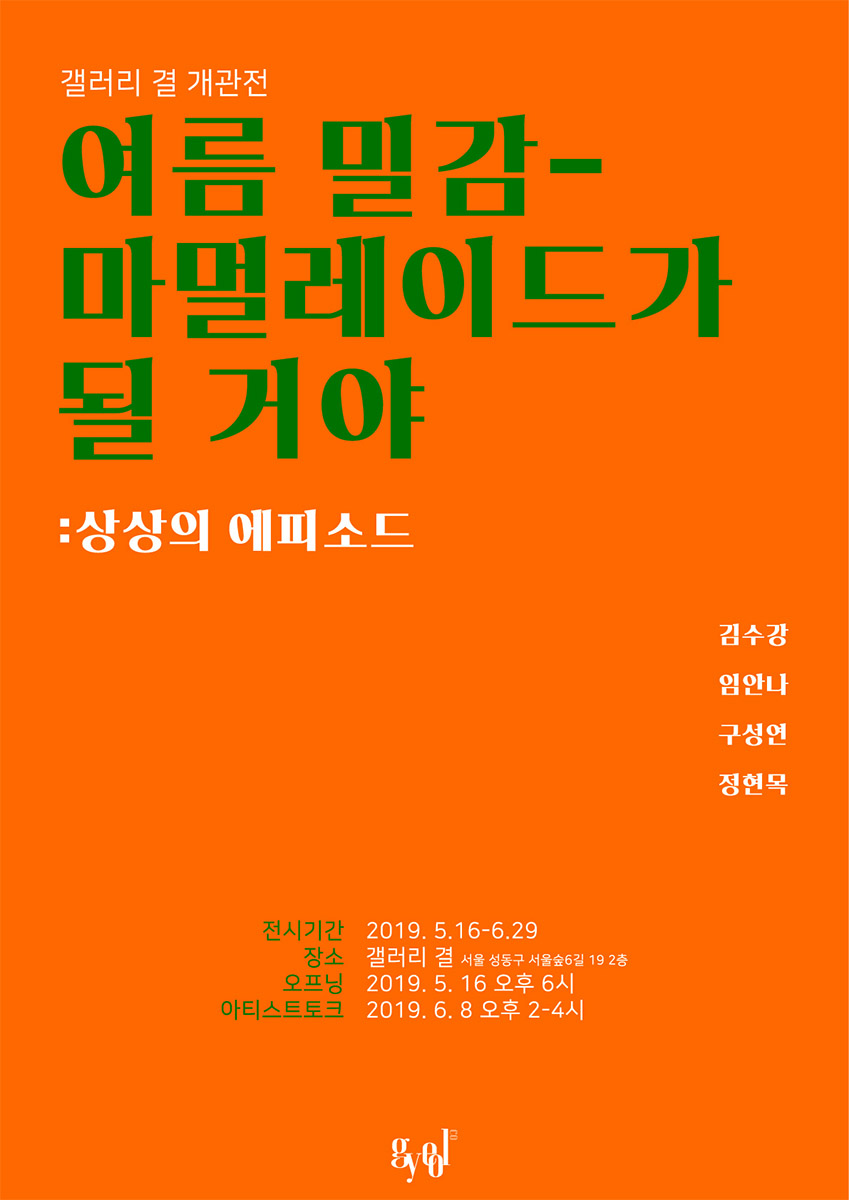

이번 결 갤러리 개관전시는 후시하라 켄시 감독의 다큐멘터리 [인생후르츠]에서 시작되었다. 아이치현 가스가이시 고조지 뉴타운의 어느 단층 주택에 90세 건축가 할아버지인 츠바타 슈이치씨가 87세인 아내 츠바타 히데코와 단둘이 살고 있다. 둘의 나이를 합치면 177살이다. 50년 동안 살아가고 있는 집 텃밭에 집에서 과일 70여 종과 채소 50여 종을 키우며 살아가고 있다. 텃밭에 할아버지는 아내를 위해 이런 푯말을 세워둔다. 나무에는 ‘여름 밀감-마멀레이드가 될 거야’, 정원의 수반에는 ‘작은 새들의 옹달샘-와서 마셔요’, 밭과 나무에는 ‘죽순아, 안녕’ ‘프리뮬러-봄이 왔네요’, ‘작약-미인이려나’ ‘능소화-붉은 꽃의 터널을 지나 보세요’라는 푯말들을. 아직 꽃이 피지 않은 이른 봄엔 그저 흙만 보이다가 여름이나 가을이 되어서 꽃이 피거나 열매가 열리면 비로소 자신을 드러내곤 한다.

김수강, 임안나, 구성연, 정현목 네 작가의 작품세계를 들여다보는 일도 마치 이 푯말들처럼 시간이 흘러야 비로소 자신의 존재를 드러낸다.

김수강의 ‘검 바이크로메이트 프린트(gum bichromate print)’ 기법으로 제작한 [후르츠 앤 그레인즈(Fruits and Grains)]는 ‘생의 근원’을, 임안나는 엄마의 부엌과 찬장에 남겨진 여러 가지 물건들에서 시작된 [식사의 유물], 산 자들이 죽음 이후 미지의 세계로 먼저 간 존재들을 만나는 의식인 제사라는 한 끼 식사로 표현한 [홍동백서]를 통해 삶과 죽음 이후의 일상의 경계를 드러낸다.

구성연은 직접 설탕을 녹여 만든 장식품을 한 장의 사진으로만 남기고, 존재는 스러지는 [설탕] 시리즈를 선보인다. 정현목은 [Still of Snob] 시리즈를 통해 가짜 명품가방과 바니타스 정물들을 함께 배치하는 방식을 통해 허무함을 드러내고 있다. 생의 근원에서 스러짐까지를 드러내는 이들 각자의 ‘인생후르츠’는 각각의 상상의 에피소드를 담고 있다.

우리 각자의 일상에 ‘여름 밀감-마멀레이드가 될 거야’처럼 어떤 푯말을 세워두면 좋을까. 네 작가는 그 작은 이야기들을 차근차근, 천천히 들려주고 있다.

“바람이 불면 낙엽이 떨어진다, 낙엽이 떨어지면 땅이 비옥해진다. 땅이 비옥해지면 열매가 열린다. 차근차근, 천천히”

후시하라 켄시 감독, 다큐멘터리 [인생후르츠]중에서

이번 결 갤러리 개관전시는 후시하라 켄시 감독의 다큐멘터리 [인생후르츠]에서 시작되었다. 아이치현 가스가이시 고조지 뉴타운의 어느 단층 주택에 90세 건축가 할아버지인 츠바타 슈이치씨가 87세인 아내 츠바타 히데코와 단둘이 살고 있다. 둘의 나이를 합치면 177살이다. 50년 동안 살아가고 있는 집 텃밭에 집에서 과일 70여 종과 채소 50여 종을 키우며 살아가고 있다. 텃밭에 할아버지는 아내를 위해 이런 푯말을 세워둔다. 나무에는 ‘여름 밀감-마멀레이드가 될 거야’, 정원의 수반에는 ‘작은 새들의 옹달샘-와서 마셔요’, 밭과 나무에는 ‘죽순아, 안녕’ ‘프리뮬러-봄이 왔네요’, ‘작약-미인이려나’ ‘능소화-붉은 꽃의 터널을 지나 보세요’라는 푯말들을. 아직 꽃이 피지 않은 이른 봄엔 그저 흙만 보이다가 여름이나 가을이 되어서 꽃이 피거나 열매가 열리면 비로소 자신을 드러내곤 한다.

김수강, 임안나, 구성연, 정현목 네 작가의 작품세계를 들여다보는 일도 마치 이 푯말들처럼 시간이 흘러야 비로소 자신의 존재를 드러낸다.

김수강의 ‘검 바이크로메이트 프린트(gum bichromate print)’ 기법으로 제작한 [후르츠 앤 그레인즈(Fruits and Grains)]는 ‘생의 근원’을, 임안나는 엄마의 부엌과 찬장에 남겨진 여러 가지 물건들에서 시작된 [식사의 유물], 산 자들이 죽음 이후 미지의 세계로 먼저 간 존재들을 만나는 의식인 제사라는 한 끼 식사로 표현한 [홍동백서]를 통해 삶과 죽음 이후의 일상의 경계를 드러낸다.

구성연은 직접 설탕을 녹여 만든 장식품을 한 장의 사진으로만 남기고, 존재는 스러지는 [설탕] 시리즈를 선보인다. 정현목은 [Still of Snob] 시리즈를 통해 가짜 명품가방과 바니타스 정물들을 함께 배치하는 방식을 통해 허무함을 드러내고 있다. 생의 근원에서 스러짐까지를 드러내는 이들 각자의 ‘인생후르츠’는 각각의 상상의 에피소드를 담고 있다.

우리 각자의 일상에 ‘여름 밀감-마멀레이드가 될 거야’처럼 어떤 푯말을 세워두면 좋을까. 네 작가는 그 작은 이야기들을 차근차근, 천천히 들려주고 있다.

윤승준 | 스페이스22 관장, 디렉터

*전시제목 [여름 밀감-마멀레이드가 될 거야]는 후시하라 켄시 감독 다큐멘터리 [인생후르츠]에서 차용했다.

후시하라 켄시 감독, 다큐멘터리 [인생후르츠]중에서

이번 결 갤러리 개관전시는 후시하라 켄시 감독의 다큐멘터리 [인생후르츠]에서 시작되었다. 아이치현 가스가이시 고조지 뉴타운의 어느 단층 주택에 90세 건축가 할아버지인 츠바타 슈이치씨가 87세인 아내 츠바타 히데코와 단둘이 살고 있다. 둘의 나이를 합치면 177살이다. 50년 동안 살아가고 있는 집 텃밭에 집에서 과일 70여 종과 채소 50여 종을 키우며 살아가고 있다. 텃밭에 할아버지는 아내를 위해 이런 푯말을 세워둔다. 나무에는 ‘여름 밀감-마멀레이드가 될 거야’, 정원의 수반에는 ‘작은 새들의 옹달샘-와서 마셔요’, 밭과 나무에는 ‘죽순아, 안녕’ ‘프리뮬러-봄이 왔네요’, ‘작약-미인이려나’ ‘능소화-붉은 꽃의 터널을 지나 보세요’라는 푯말들을. 아직 꽃이 피지 않은 이른 봄엔 그저 흙만 보이다가 여름이나 가을이 되어서 꽃이 피거나 열매가 열리면 비로소 자신을 드러내곤 한다.

김수강, 임안나, 구성연, 정현목 네 작가의 작품세계를 들여다보는 일도 마치 이 푯말들처럼 시간이 흘러야 비로소 자신의 존재를 드러낸다.

김수강의 ‘검 바이크로메이트 프린트(gum bichromate print)’ 기법으로 제작한 [후르츠 앤 그레인즈(Fruits and Grains)]는 ‘생의 근원’을, 임안나는 엄마의 부엌과 찬장에 남겨진 여러 가지 물건들에서 시작된 [식사의 유물], 산 자들이 죽음 이후 미지의 세계로 먼저 간 존재들을 만나는 의식인 제사라는 한 끼 식사로 표현한 [홍동백서]를 통해 삶과 죽음 이후의 일상의 경계를 드러낸다.

구성연은 직접 설탕을 녹여 만든 장식품을 한 장의 사진으로만 남기고, 존재는 스러지는 [설탕] 시리즈를 선보인다. 정현목은 [Still of Snob] 시리즈를 통해 가짜 명품가방과 바니타스 정물들을 함께 배치하는 방식을 통해 허무함을 드러내고 있다. 생의 근원에서 스러짐까지를 드러내는 이들 각자의 ‘인생후르츠’는 각각의 상상의 에피소드를 담고 있다.

우리 각자의 일상에 ‘여름 밀감-마멀레이드가 될 거야’처럼 어떤 푯말을 세워두면 좋을까. 네 작가는 그 작은 이야기들을 차근차근, 천천히 들려주고 있다.

윤승준 | 스페이스22 관장, 디렉터

*전시제목 [여름 밀감-마멀레이드가 될 거야]는 후시하라 켄시 감독 다큐멘터리 [인생후르츠]에서 차용했다.

“우리가 정말로 가진 것은 우리의 감각뿐이다. 감각이 포착한 대상이 아니라 감각의 내면에 우리 삶의 현실적 기반을 마련해야 한다.” (페르난두 페소아 [불안의 책] 민음사. 141P)

[불안의 책]을 쓴 페소아는 ‘인생’에 대해 이렇게 화답했다. 이번 [여름 밀감, 마멀레이드가 될 거야: 상상의 에피소드]전은 페소아처럼 감각의 내면에 기반을 마련한 김수강, 임안나, 구성연, 정현목을 내세웠다. 여름 밀감이 하나의 씨앗이 되어서 밀감이라는 열매를 맺고, 누군가의 일상에서 마멀레이드가 될 때까지의 과정을 상상하는 일은 애틋하면서도 설레고, 아프면서도 기쁜 마음속으로 들어가도록 만든다.

김수강이 이제까지 작품을 통해 보여준 것은 미미하고도 잔잔한 일상의 오브제들이었다. 수건, 후추병, 종이컵, 신문지, 연필, 보자기, 속옷, 우산, 종이봉투들... 심지어 세탁소에서 딸려오는 철재 옷걸이까지 의미를 굳이 부여하지 않아도 되는 것들이었다. “그 사물들은 단지 거기에 있는 것일 뿐 별다른 사건이나 이야기 안에 속해 있지는 않다. 나는 아무것도 아닌 것을 오랫동안 유심히 지켜보는 과정인 나의 작업을 통해 미세한 표정들 속에 살아있는 무한한 우주를 발견한다. (김수강 작업노트 중에서)”

작가의 고백처럼 누군가는 버려도 그만일 물건들을 찬찬히 들여다보게 만드는 것은 작가 특유의 관조적 시선을 따라가기 때문이다. 이번에 선보이는 [후르츠 앤 그레인즈(Fruits and Grains)] 연작은 체리, 아보카도, 무화과, 마늘과 같은 각종 과일 혹은 곡물을 텅 빈 공간 안에 오롯이 놓음으로써 이들이 지나온 과정을 상상하게 만든다. 작은 씨앗에서 열매가 되었을 그 시간의 결들을 느끼고, 열매를 담은 각각의 그릇들을 사용했을 누군가를 떠올리게 만든다.

임안나는 어린 시절 어머니가 찬장에서 꺼냈던 식자재 도구들을 영감의 원천으로 삼고 있다. 흰색 천을 연상시키는 가상의 공간에 마치 ‘유물’을 전시하듯 주방기구들을 원래 형태보다 더 크게 확대했다. [식사의 유물] 연작은 기존의 전쟁을 소재로 한 군인들이 흰색의 가상 공간에서 미니어처 크기로 축소된 [Romantic soldiers]시리즈와는 반대되는 전략이다. 흰색의 가상 공간 안에서 피사체이자 의미의 대상을 축소 혹은 확대하는 전략은 임안나의 시그니처가 되었다. “그때의 소리와 향은 그 흔적에 덤으로 기록되어 있다. 각각의 사물에는 가족의 먹는 일을 두고 부여했던 엄마의 시간과 행위 그리고 의식이 추상화처럼 새겨져 있다. 나는 가상의 박물관을 짓고 그곳에서 이 유물들과 함께 가족의 전설을 오래오래 기념하고 보관하고자 하였다.(작가노트 중에서) 주방기구들을 마치 유물처럼 귀하게 다루는 태도는 그녀가 어머니를 다루는 태도이자 일상을 대하는 방식이라 할 수 있다. 어머니에게 ‘제기’는 남다른 물건이었을 것이다. 제기에 올려놓는 음식들에서 시작한 [홍동백서] 연작은 삶과 죽음의 경계에서 있는 의식이기에 일상적이기도 하고 비일상적이기도 한 행위를 드러내고 있다. 김수강이 씨앗에서 열매를 맺는 상상력을 자극한다면, 임안나의 작업은 생명을 다한 것들이 스러져, 어디선가 새로 태어나게 만드는 ‘환생’을 상상하도록 이끈다.

구성연은 직접 설탕을 소재로 화려한 유리 오브제를 만든다. 유리로 유명한 이탈리아 베네치아 무라노섬은 ‘유리장인’들의 공방이었다. 무라노섬은 유리장인들 입장에서 보면 일종의 투명한 수용소나 다름없었다. 1291년 유럽의 왕들은 유리제작 기술을 유출시키지 않기 위해 장인들을 모두 무라노섬으로 이주시켰다. 이들의 비틀린 소유욕과 욕망 덕분에 무려 천백년 동안 이곳의 유리기술은 외부로 유출되지 않았다. 장인들은 허락 없이 나올 수 없었고, 만약에 탈출하다 잡히면 사형을 당할 정도였다.

유리는 인위적인 행위나 불과 만나지 않는 한 깨질지언정, 녹아내리지는 않는다. 구성연은 이 유리의 형질을 설탕이라는 소재로 바꿈으로써 녹는 본질을 시각화했다. 유리장인들처럼 수고롭게 손수 수작업으로 만든 이 화려한 오브제들은 장식으로 남길 거부한다. 작가는 마치 ‘마녀’처럼 주문을 왼다. ‘이 화려한 것들아! 사라지거라!’라고.

정현목의 [Still of Snob]의 연작은 바니타스 정물화라는 서양 회화의 오랜 표현 양식을 모티프로 삼았다. 17세기 네덜란드에서 시작된 바니타스 정물화는 정물의 다양한 상징체계를 구축해 왔다. 구성연의 [설탕]연작이 욕망의 스러짐을 잔잔하게 드러낸다면 정현목은 가짜 명품가방의 소비를 부추기는 현대사회의 소비구조를 명징하게 지시하고 있다. 여성들의 선망의 대상인 외국의 유명 명품은 과일이나 꽃, 촛불, 유골과 함께 놓임으로써 현대인이 품는 욕망을 직접적으로 드러내고 있다.

네 명의 작가는 일상의 결 속에 놓인 오브제를 통해 기억과 스러짐, 소유와 욕망 등의 내밀한 이야기를 들려준다. “갖고 싶은 물건들이 가득 찬 커다란 창고와 번잡한 것 하나 없는 깨끗하고 작은 방. 이 두 가지를 동시에 소망하는 어리석은 마음이 나에게 있다. 설탕으로 만들어져 달콤하게 번쩍거리는 이 물건들을 향한 나의 사랑은 끈적하다. 부디 녹아서 사라져버려라. 그러나 천천히.” (구성연 작가 작업노트 중에서) 구성연 작가의 고백처럼 우리가 살아가면서 품었던 물질들은 끝내 사라질 것이지만, 여전히 각자의 내면에 새겨진 감각은 끝내 기억으로 남는다.

천수림

[불안의 책]을 쓴 페소아는 ‘인생’에 대해 이렇게 화답했다. 이번 [여름 밀감, 마멀레이드가 될 거야: 상상의 에피소드]전은 페소아처럼 감각의 내면에 기반을 마련한 김수강, 임안나, 구성연, 정현목을 내세웠다. 여름 밀감이 하나의 씨앗이 되어서 밀감이라는 열매를 맺고, 누군가의 일상에서 마멀레이드가 될 때까지의 과정을 상상하는 일은 애틋하면서도 설레고, 아프면서도 기쁜 마음속으로 들어가도록 만든다.

김수강이 이제까지 작품을 통해 보여준 것은 미미하고도 잔잔한 일상의 오브제들이었다. 수건, 후추병, 종이컵, 신문지, 연필, 보자기, 속옷, 우산, 종이봉투들... 심지어 세탁소에서 딸려오는 철재 옷걸이까지 의미를 굳이 부여하지 않아도 되는 것들이었다. “그 사물들은 단지 거기에 있는 것일 뿐 별다른 사건이나 이야기 안에 속해 있지는 않다. 나는 아무것도 아닌 것을 오랫동안 유심히 지켜보는 과정인 나의 작업을 통해 미세한 표정들 속에 살아있는 무한한 우주를 발견한다. (김수강 작업노트 중에서)”

작가의 고백처럼 누군가는 버려도 그만일 물건들을 찬찬히 들여다보게 만드는 것은 작가 특유의 관조적 시선을 따라가기 때문이다. 이번에 선보이는 [후르츠 앤 그레인즈(Fruits and Grains)] 연작은 체리, 아보카도, 무화과, 마늘과 같은 각종 과일 혹은 곡물을 텅 빈 공간 안에 오롯이 놓음으로써 이들이 지나온 과정을 상상하게 만든다. 작은 씨앗에서 열매가 되었을 그 시간의 결들을 느끼고, 열매를 담은 각각의 그릇들을 사용했을 누군가를 떠올리게 만든다.

임안나는 어린 시절 어머니가 찬장에서 꺼냈던 식자재 도구들을 영감의 원천으로 삼고 있다. 흰색 천을 연상시키는 가상의 공간에 마치 ‘유물’을 전시하듯 주방기구들을 원래 형태보다 더 크게 확대했다. [식사의 유물] 연작은 기존의 전쟁을 소재로 한 군인들이 흰색의 가상 공간에서 미니어처 크기로 축소된 [Romantic soldiers]시리즈와는 반대되는 전략이다. 흰색의 가상 공간 안에서 피사체이자 의미의 대상을 축소 혹은 확대하는 전략은 임안나의 시그니처가 되었다. “그때의 소리와 향은 그 흔적에 덤으로 기록되어 있다. 각각의 사물에는 가족의 먹는 일을 두고 부여했던 엄마의 시간과 행위 그리고 의식이 추상화처럼 새겨져 있다. 나는 가상의 박물관을 짓고 그곳에서 이 유물들과 함께 가족의 전설을 오래오래 기념하고 보관하고자 하였다.(작가노트 중에서) 주방기구들을 마치 유물처럼 귀하게 다루는 태도는 그녀가 어머니를 다루는 태도이자 일상을 대하는 방식이라 할 수 있다. 어머니에게 ‘제기’는 남다른 물건이었을 것이다. 제기에 올려놓는 음식들에서 시작한 [홍동백서] 연작은 삶과 죽음의 경계에서 있는 의식이기에 일상적이기도 하고 비일상적이기도 한 행위를 드러내고 있다. 김수강이 씨앗에서 열매를 맺는 상상력을 자극한다면, 임안나의 작업은 생명을 다한 것들이 스러져, 어디선가 새로 태어나게 만드는 ‘환생’을 상상하도록 이끈다.

구성연은 직접 설탕을 소재로 화려한 유리 오브제를 만든다. 유리로 유명한 이탈리아 베네치아 무라노섬은 ‘유리장인’들의 공방이었다. 무라노섬은 유리장인들 입장에서 보면 일종의 투명한 수용소나 다름없었다. 1291년 유럽의 왕들은 유리제작 기술을 유출시키지 않기 위해 장인들을 모두 무라노섬으로 이주시켰다. 이들의 비틀린 소유욕과 욕망 덕분에 무려 천백년 동안 이곳의 유리기술은 외부로 유출되지 않았다. 장인들은 허락 없이 나올 수 없었고, 만약에 탈출하다 잡히면 사형을 당할 정도였다.

유리는 인위적인 행위나 불과 만나지 않는 한 깨질지언정, 녹아내리지는 않는다. 구성연은 이 유리의 형질을 설탕이라는 소재로 바꿈으로써 녹는 본질을 시각화했다. 유리장인들처럼 수고롭게 손수 수작업으로 만든 이 화려한 오브제들은 장식으로 남길 거부한다. 작가는 마치 ‘마녀’처럼 주문을 왼다. ‘이 화려한 것들아! 사라지거라!’라고.

정현목의 [Still of Snob]의 연작은 바니타스 정물화라는 서양 회화의 오랜 표현 양식을 모티프로 삼았다. 17세기 네덜란드에서 시작된 바니타스 정물화는 정물의 다양한 상징체계를 구축해 왔다. 구성연의 [설탕]연작이 욕망의 스러짐을 잔잔하게 드러낸다면 정현목은 가짜 명품가방의 소비를 부추기는 현대사회의 소비구조를 명징하게 지시하고 있다. 여성들의 선망의 대상인 외국의 유명 명품은 과일이나 꽃, 촛불, 유골과 함께 놓임으로써 현대인이 품는 욕망을 직접적으로 드러내고 있다.

네 명의 작가는 일상의 결 속에 놓인 오브제를 통해 기억과 스러짐, 소유와 욕망 등의 내밀한 이야기를 들려준다. “갖고 싶은 물건들이 가득 찬 커다란 창고와 번잡한 것 하나 없는 깨끗하고 작은 방. 이 두 가지를 동시에 소망하는 어리석은 마음이 나에게 있다. 설탕으로 만들어져 달콤하게 번쩍거리는 이 물건들을 향한 나의 사랑은 끈적하다. 부디 녹아서 사라져버려라. 그러나 천천히.” (구성연 작가 작업노트 중에서) 구성연 작가의 고백처럼 우리가 살아가면서 품었던 물질들은 끝내 사라질 것이지만, 여전히 각자의 내면에 새겨진 감각은 끝내 기억으로 남는다.

천수림

결(gyeol)은

사람(User), 공간(Space), 콘텐츠(Contents)가 모여

서로가 자연스럽게 연결(DIY Connection)

다양하고 새로운 완결 (New Value)

미래를 꿈꾸는 한결 (Future Dream)

소통하는 공간입니다.

사람(User), 공간(Space), 콘텐츠(Contents)가 모여

서로가 자연스럽게 연결(DIY Connection)

다양하고 새로운 완결 (New Value)

미래를 꿈꾸는 한결 (Future Dream)

소통하는 공간입니다.

양은모 Eunmo Yang 개인전

양은모 Eunmo Yang 개인전

Norman Parkinson 노만 파킨슨 : KT&G 상상마당 20세기 거장 ...

Norman Parkinson 노만 파킨슨 : KT&G 상상마당 20세기 거장 ...