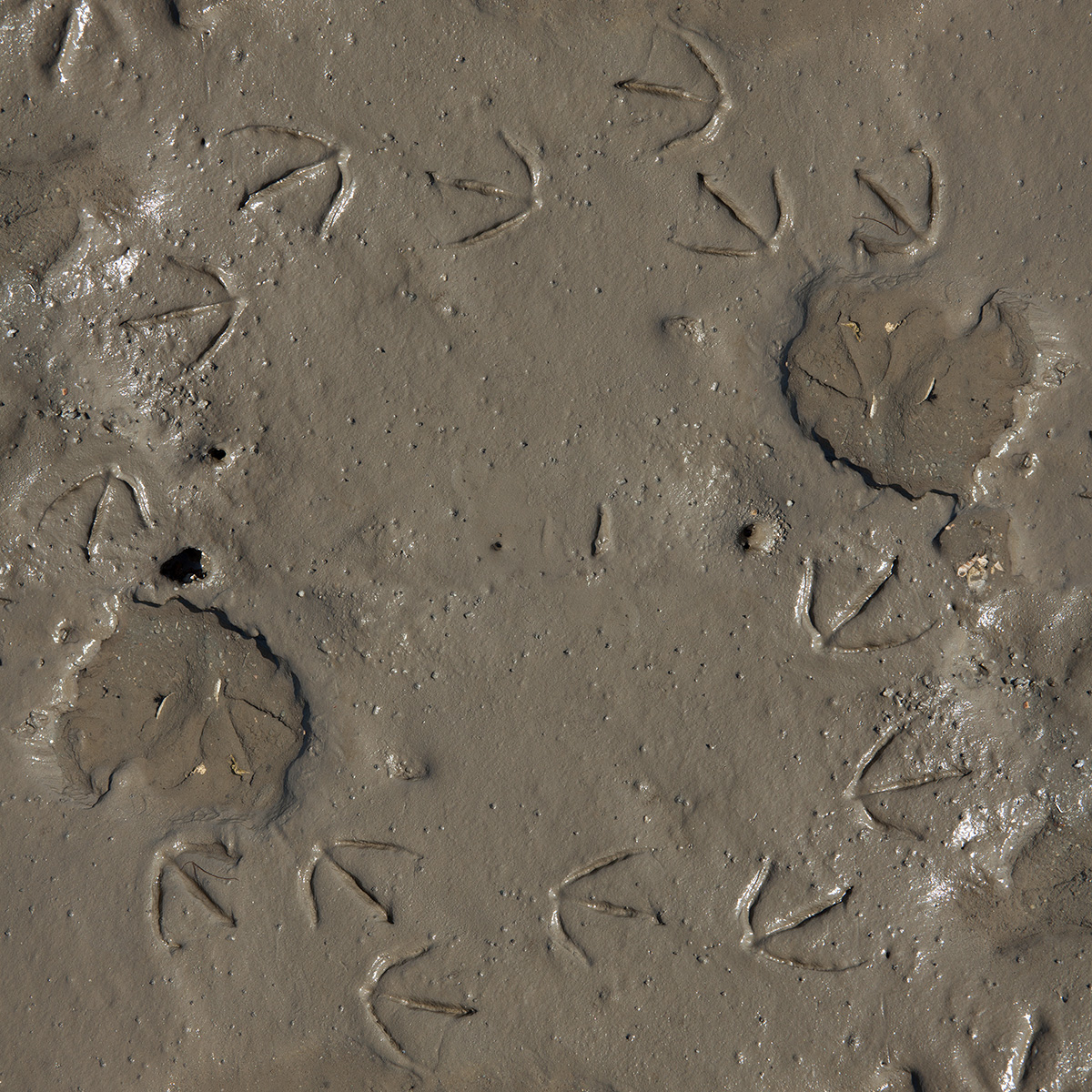

The traces on the tideland are beautifully made and fade away by the tidal current. Those traces are strikingly beautiful, but they are destined to fade away so soon – it is empty. However, the traces do never stop appearing and fading away on the tideland. It is the eternal recurrence of the identity. The time of the tideland just repeats itself, but it does not have any directivity. It may just be the concept of ‘time’ that has been defined only by the human beings.

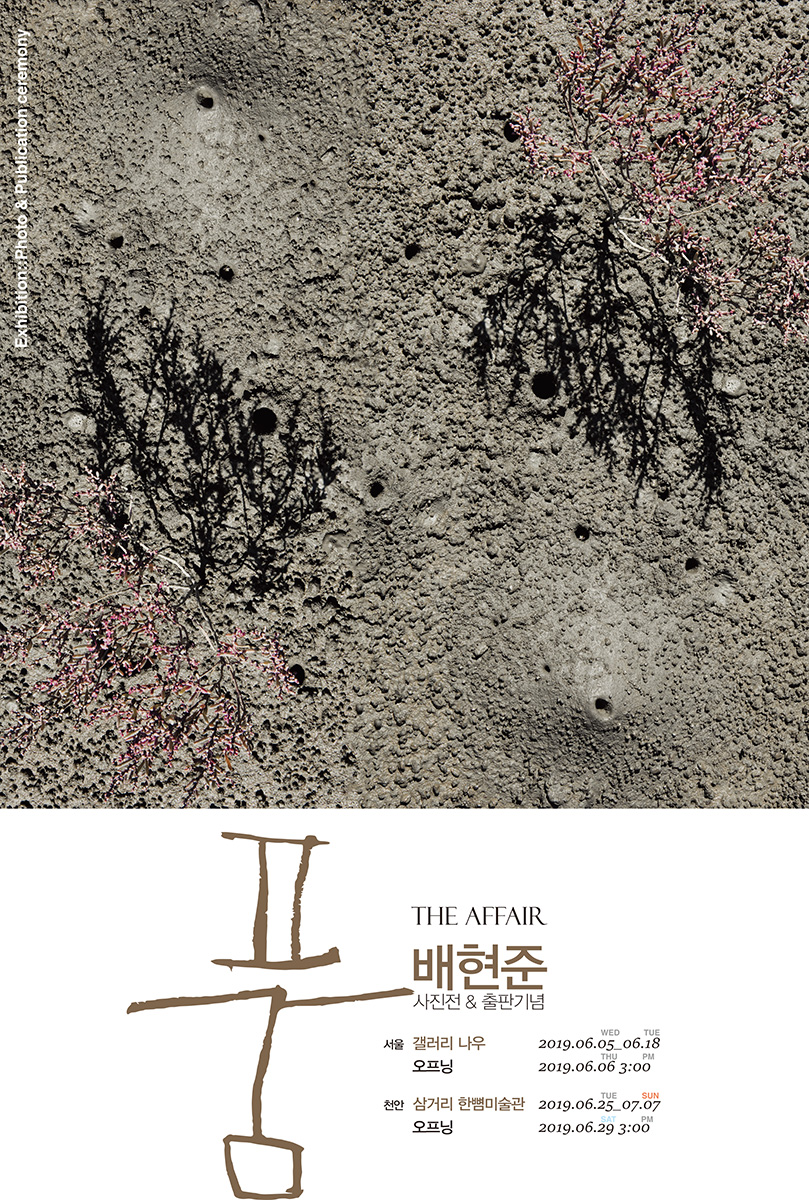

품 [The Affair]

배현준

지구의 밤과 낮이 동시적이고 순환 반복하듯, 갯벌의 흔적들은 시점에 따라 음각으로 양각으로 이미지를 드러냈다. 이런 음각과 양각은 동일체의 다른 양상인 착시이며, 출몰을 반복하는 갯벌의 흔적들과 같이 순환 반복될 뿐이다. 이런 경험이 이번 작업에서 음과 양의 동시성과 순환 반복성, 음과 양이 어울려 만들어 내는 새로운 세계 - ‘사태 [The Affair]’를 통해 '세계의 시공간성'을 말하고 있다. 갯벌의 [품]은 음양의 경계를 넘어서 음양을 [품]는다. 시작과 끝을 [품]는다. 삶과 죽음을 [품]는다. 경계를 넘어서 자유를 [품]는다.

갯벌 위의 흔적들은 조류의 흐름에 따라 만들어지고 사라진다. 그 흔적들은 아름답지만 이내 사라지고 말아 허무하다. 아름다운 허무다. 그러나 흔적들은 다시 생성과 소멸을 반복한다. 동일자의 영원회귀다. 이렇게 순환하는 갯벌의 시간은 반복될 뿐 지향성을 가지고 있지 않다. 어찌 보면 인간이 만든 총량적 시간이란 관념일지도 모른다.

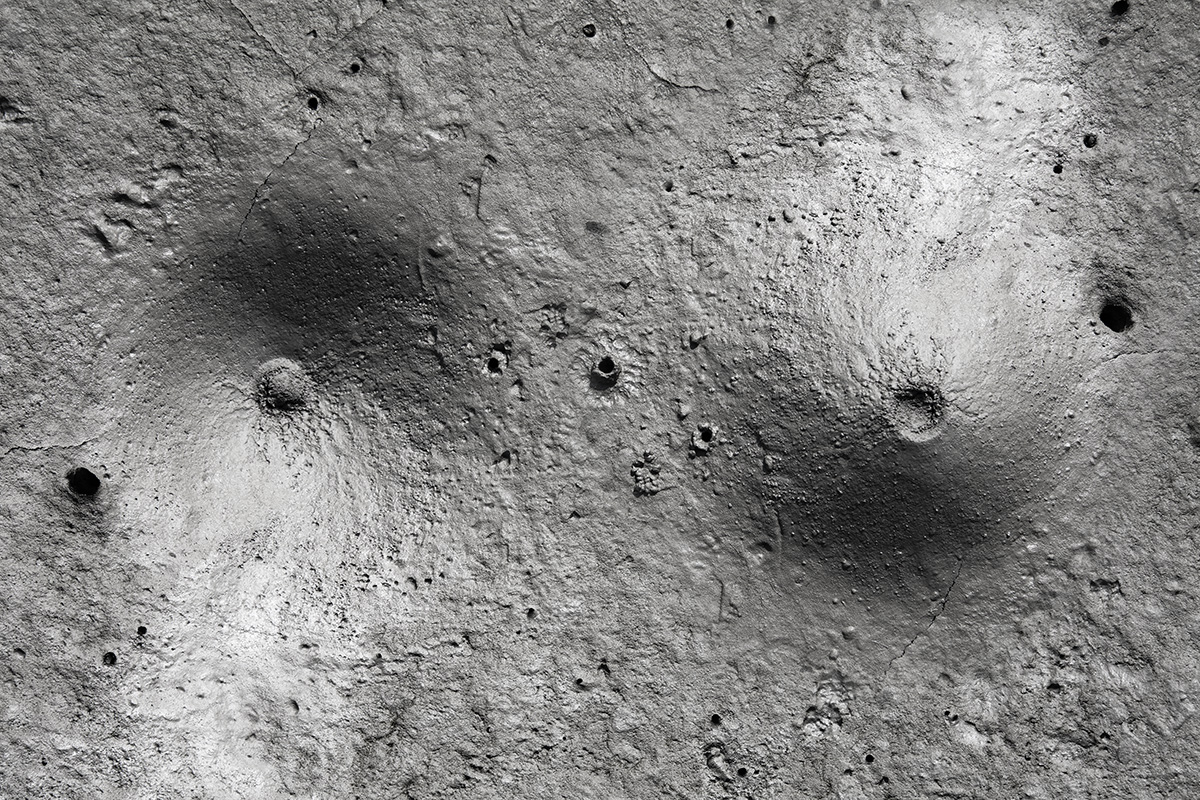

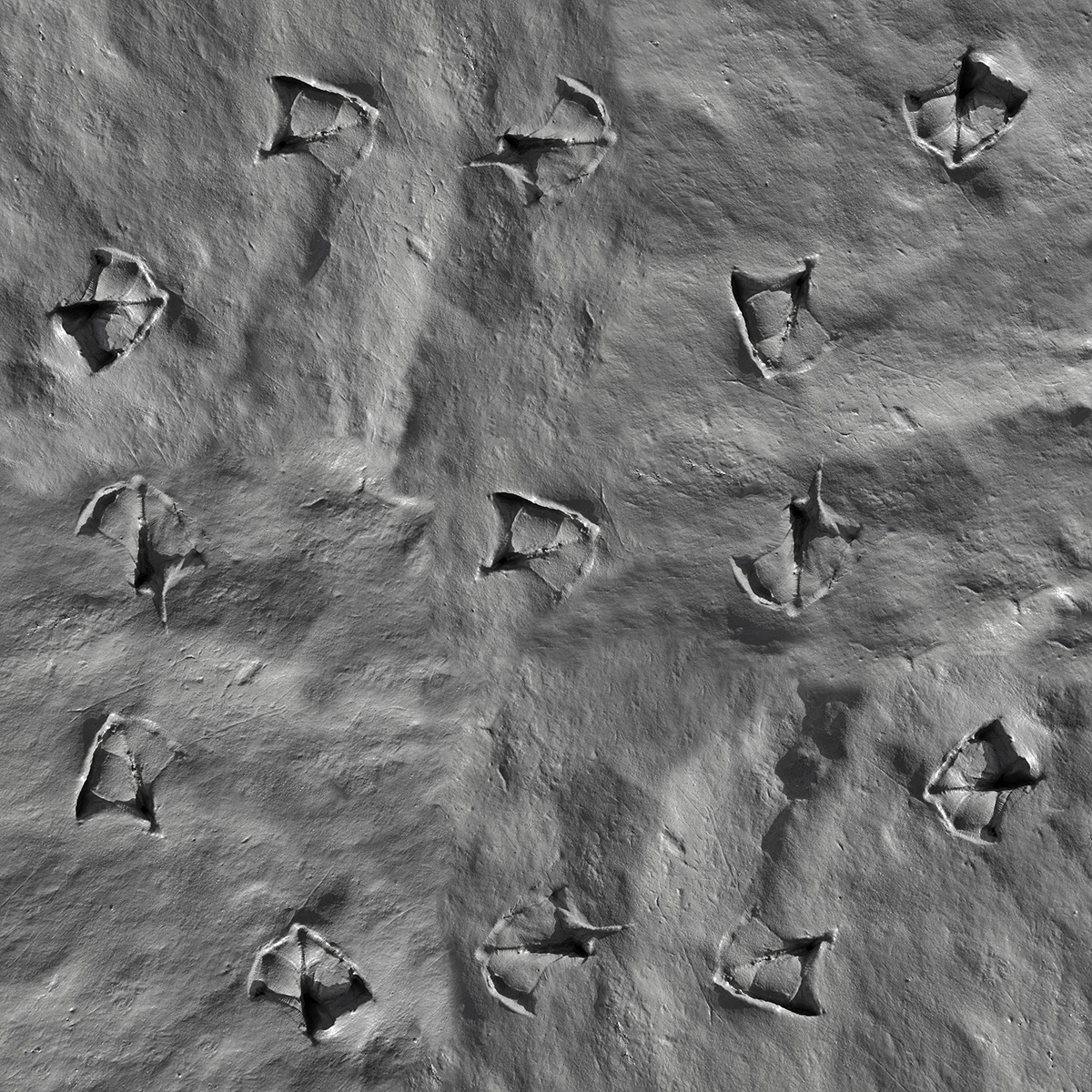

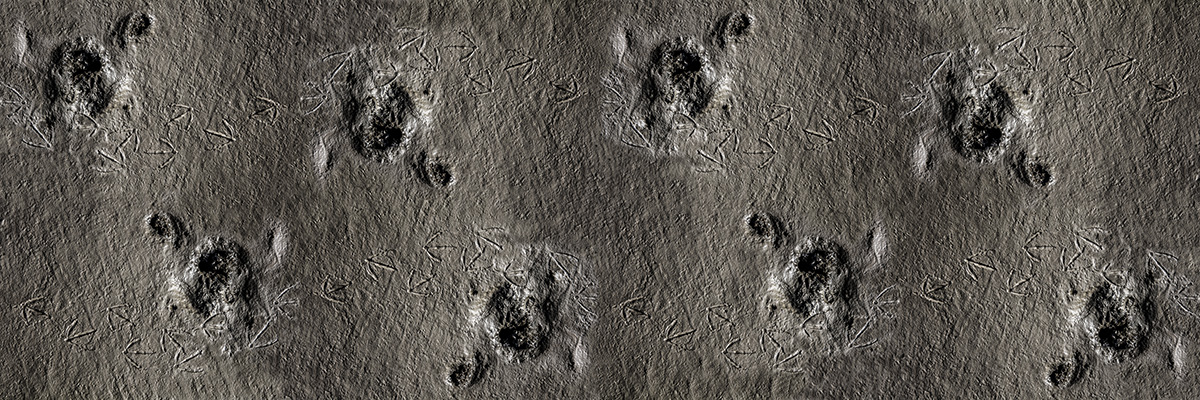

그 흔적 중에 새발자국의 이미지는 눈길을 끌었다. 육안으로 보면 음각이었으나 이미지는 양각이다. 새발자국이 날아가고 있었다. ‘새는 발자국도 난다.’라고 표현하니 흥미로웠다. 그런데 다시 위치를 바꿔 촬영하자 그것은 음각으로 나타났다. 빛의 방향에 따라 이미지가 변한 것이다. 그러나 새발자국은 그대로 변함없다.

우리의 세계인식은 빛의 반사를 시지각으로 인지한 내용이고, 빛의 위치에 따라 대상에 대한 내용이 달라지면 시지각에 의존한 세계인식은 불완전해 진다. 그리고 시지각이 인식한 내용을 추상화한 선형문자로 개념화하고, 또 문자로 표현하는 주체의 주관적 인식이 반영되면서 세계인식은 더욱 불완전해 진다.

사람들은 태양의 위치에 따라 밤은 밤으로, 낮은 낮으로 구별하여 선형적 문자로 개념화한다. 그런데 지구의 밤과 낮은 동시적이면서 낮이 밤이 되고 밤이 낮으로 순환된다. 밤과 낮이 하나가 된다. 이렇게 낮과 밤에 대한 인위적인 개념에서 벗어나면 밤과 낮은 동일자로 영원 회귀하는 순환론적 세계인식 논리를 갖게 된다.

이렇듯 세계 인식에서 ‘나의 시선 – 인위적인 개념’을 비우면 경계가 사라진다. 낮과 밤이 동시에 존재하듯, 빛과 어둠이 동시에 존재하는 세계, 빛도 어둠도 하나인 세계, 인위적인 구별이 없는 세계만 남는다.

갯벌의 흔적(세계)도 부감俯瞰의 앵글로, ‘이아관물以我觀物에서 이물관물以物觀物’로 관점을 바꾸자 객관화된 물자체가 본질을 드러낸다. 그리고 인위적으로 구분했던 세계는 경계를 넘어 이종융합하면서 새로운 세계로 표현된다. 이젠 음양도 새로운 관계를 맺으면서 충만한 의미를 만들어 내는 「사태」가 된다.

선형적 문자의 시대, 역사의 시간은 절대성을 지향한다. 그러나 말씀의 시대가 사진영상의 시대로 대체되면서 시간은 혼재되는 사태 – 영원회귀의 허무주의에 도달한다. 이제 남은 것은 절망이 아니라, 절대성에서 벗어난 개인의 자유다. 괴델 예셔 바흐의 세계처럼 경계를 횡단하면서 새로운 세계를 만들어낸다.

우연에서 필연으로 필연에서 다시 우연으로, 재현에서 상징으로 관념에서 물자체로 환원하여 세계의 본질을 드러내는 나의 작업 방식은 지극히 디지털적이다. 합성, ‘바느질(봉합)’의 과정을 통해 재구성된 화면 속에서 나의 철학적 담론을 표현하고 싶었다. 촬영한 사진 중에서 내 의도에 맞는 사진을 선택하는 과정보다 촬영한 사진들을 재구성Making Photo하는 과정을 택했다. 피사체를 오려내어Framing 의미를 부여하는 것이 아니라, 피사체를 분해하고 재구성해서 물자체의 본질이라고 할 수 있는 추상적 관념 – ‘갯벌(세계)의 시간성’을 표현하려 했다.

10 년 전, 우연히 갯벌을 만났다. 그 갯벌 - 『모성의 발견』(2011)이 날 위로했다. 그리고 갯벌의 『흔적』(2015)에서 ‘아름다운 허무주의’를 보았다. 그러다 갯벌에서 10 년이 지났다. 갯벌 한 복판, 자연이 된 체험 속에서 사진이 날 위로하는 날들이었다. 그런데, 이젠 ‘철학하는 사진’을 꿈꾼다. ‘미술의 역사는 철학의 문제로 점철되어 있다.’라고 말하듯 사진의 역사도 그렇다. 여행 속에서 여행을 꿈꾸듯 사진 속에서 사진을 꿈꾼다. 갯벌의 흔적이 나에게 빌려주니 어찌 말이 없을 것인가?

품 [The Affair]

Tidelands’ latitude encircles the Yin and Yang beyond the boundary of the Yin and Yang. It envelops the beginning and end at the same time; it incorporates life and death. Far beyond the boundary, it embraces the absolute freedom ultimately.

The traces on the tideland are beautifully made and fade away by the tidal current. Those traces are strikingly beautiful, but they are destined to fade away so soon – it is empty. However, the traces do never stop appearing and fading away on the tideland. It is the eternal recurrence of the identity. The time of the tideland just repeats itself, but it does not have any directivity. It may just be the concept of ‘time’ that has been defined only by the human beings.

One day, the traces of a bird footprint certainly drew my interest. When seeing it with my two own eyes, the footprint was concave – The footprint was flying away. How exciting it is to say that “Even the footprint of the birds flies away.” Interestingly enough, when I took a shot of it from a different angle, the footprint was then shown as convex. The image falling on our eyes was changed followed according to the position of the light. Yet, the bird’s footprint remains just the same.

Our perception of the world is the result of the reflection of light felt through our visual organ. Thus, when the object's content is changed according to the position of the light, the world's perception depending on visual perception becomes incomplete.

Our perception of the world gets more incomplete as we conceptualize our visually perceived content as linear characters, and the subjective conceptualization in addition to linear characters results in more incomplete perception of the world. For example, the human being has conceptualized the day and night depending on the location of the sun. However, the day and night on the earth is simultaneous and circulating; the day and night is the one identity. Naturally, If we part with the artificial concept of ‘day and night,’ We will have the perception that the day and night eternally circulates as the same identity.

If you can avoid the artificial view - your narrow view - there will certainly be no boundaries. As day and night exist as one, Light and dark exist as one without being artificially categorized.

The traces on the tideland become objectified and reveal the essence of them, when they are seen from the eagle’s angle. And it enabled us to see the object from the viewpoint of the object, not from our viewpoint. The artificially categorized world goes beyond the boundary and merges together, and eventually becomes expressed as a new world. It is time for Yin-yang to form a new relationship, resulting in the Affair[Sachverhalt] with fullest meaning.

The era of linear characters - the era of history - aims for absoluteness. As the era of words, however, are being replaced by the era of photographs and visual media, the latter has resulted in a mixture of time – the eternal recurrence of nihilism. It is not the despair we face, but it is the freedom we have achieved as we free ourselves from the absoluteness like Gödel, Escher, and Bach.

From Coincidence to Inevitability, and from Inevitability back to Coincidence. From Concept to Object, from Representation to Symbol. That is the way of my working which becomes extremely digital to reveal the nature of the world. I wanted to express my philosophical discourse on the screen that was reconstructed through the process of synthesis and sewing. I chose to reconstruct the pictures taken rather than I selected the ones fitting my purpose. Instead of cutting out a subject and giving it a meaning, I tried to express an abstract idea that decomposed and reconstructed the subject that would show the essence of the material itself – the time of the world.

It was also accidental that I found the tideland. The tidal comforted me and showed me the true beauty of nihilism. And ten year passed by. Photographs were a day of comfort in the mudflats and natural experiences. But now I dream of 'philosophical photographer.' As they say, "The history of art is a matter of philosophy," so is the history of photography. I dream of photograph as I take a photo, just as dreaming of traveling while traveling. How can I keep silent when the traces of mudflats tell me stories boundlessly?

* Sachverhalt (The Affair) : Not an object itself but a scene filled with meaning concerned with relations between objects. (Vilém Flusser, ‘Für eine Philosophie der Fotografie-For a Philosophy of photography’)

배현준의 사진 작업은 '사진을 찍는다'는 관성에서 벗어나 완벽하게 새로운 시각적 유희를 드러낸다. 2차원의 평면에서 느끼는 3차원의 공간감을 그의 작업에서 교묘하게 경험하게 된다. 볼록과 오목, 안과 밖(전경과 배경)이라는 고정적 시각이 붕괴되고, 보이는 것을 넘어 교묘한 착각을 유도한다. 이러한 현실과 비현실의 사이를 오가는 시각적 유희는 배현준의 치밀한 조작에 의해서 만들어지는데, 반복과 순환의 심리적 유도를 통해 어느 순간 속았다는 재미를 느끼게 한다.

작품이 개인의 삶으로부터 파생되는 것이라면, 배현준 역시 어릴 적 바다에서 자란 익숙함으로 갯벌에서 자신의 영감을 얻고 있다. 갯벌의 이미지를 가만히 들여다보면 음각이었던 물체가 어느 순간 양각이 되는 시각적 착각을 일으킨다. 그의 작업은 이러한 시각의 착시와 착각 현상의 경험, 바로 그 경험에서 얻어진 사유의 결과다.

그는 미세하게 음각과 양각을 변환함으로써 형상과 그림자, 평면과 입체를 혼동시키고 결국 체계를 교란시키면서 평면의 한계를 극복하는 실험적 작품을 완성한다. 보는 이의 주체적인 시선을 통해, 음각과 양각의 교차는 3차원의 형상으로 교차되며 진동하고, 공감각까지 유도한다. 그리하여 배현준의 작업은 음각, 양각의 움직임과 흐름을 통해, 평면인 사진의 한계를 넘어 공간적 시각 경험을 유도하므로 폭넓은 시각적 사유와 즐거움을 이끌어내는 작품이다.

갤러리나우 대표 이순심

갤러리나우 대표 이순심

짝과 겹

이정록 (시인)

1. 우주만물이 사람을 만나 얻은 찬사 중에 ‘그림 같다’와 ‘사진 같다’란 말이 있다. 그 순간 만물은 자신의 몸을 한껏 열어 빛을 모으고 프레임을 건다. 그리고 경계의 안팎과 음양을 품에 들인다. 경계는 단칼이 아니라 칼집 같다. 서로 깊이 품어주고 내쉰다. 음양의 이치다. 아침뜸은 밤을 향하고 밤은 낮으로 나아간다. 뜸을 들이는 쪽이 있으면 받아 안는 쪽이 있다. 하지만 그 둘은 주객이 아니다. 한통속이다. 사진 속 빛과 시간도 이와 같다.

거대한 물방울 속에서 방향이 다른 두 개의 노를 젓는다. 물방울을 뱅그르르 돌리니 왼손 오른손도 없다. 구심력도 원심력도 없다. 빛과 어둠도 없다. 흑백도 없다. 없으나 있고, 있으나 없다. 사진은 있음으로 없음을 보여준다. 여기에 배현준의 사진이 있다.

배현준이 짝을 얻었다. 천하대장군과 지하여장군같이 정지 태로 서 있는 짝이 아니라 원융회통(圓融會通)하는 짝이다. 동시에 겹을 만났다. 심연으로 끝없이 파고들며 흡수하고, 동시에 겹겹으로 분출하는 생명운동으로서의 짝이다. 스밈과 짜임이 개펄처럼 농밀하면서도 허공처럼 광활하다.

그의 사진은 끝없이 ‘짝과 겹’으로 나아가며 서로를 그러안는다. ‘짝’이란 무엇인가? 사귐이다. 친구와 먼빛을 향해 한 길을 갈 때는, 나의 왼손과 벗의 오른손을 잡아야 한다. 그 오른손과 왼손을 그려놓은 한자가 우(友)이다. 도반(道伴)은 서로 다른 손을 잡아야 한다. 정반합으로 상호 보완한다. 끊임없이 융합하며 들끓는다. 가까이에서 보면 일직선으로 가는 듯하지만 우주 너머에서 보면 원의 길을 돈다. 회통이다. 그러므로 나아가는 게 아니고 싸고도는 것이다.

2. 배현준의 사진은 개펄에서 논다. 이번 사진 작업은 빛의 각도에 따라 음각으로 찍힌 새의 발자국과 밀썰물의 물길이, 양각으로 바뀌어 보이는 시각적 깨달음에서 출발한다. 그리고 그 밑바탕에는 음양의 생명원리가 숨겨져 있다. 꿈틀꿈틀 순환하며, 고요히 녹아 얼싸안으며, 동시에 형체 전부를 숨통으로 열어젖힌다. 펄은 둥글다. 깊은 자궁을 품는다. 해가 거기서 잉태되고 거기서 출산을 한다. 고해(苦海)라는 인생을 펼쳐 보인다. 쓰다듬고 어루만진다. 현현(玄玄)한 철학적 바탕 위에서 현현(顯顯)한다. 배현준은 펄에 박혀 있는 말목과도 같은 사람이다. 외다리 말목처럼 개펄을 지킨다.

태초에 빛이 있었다는 건 태초에 어둠이 있었다는 것이다. 하지만 빛이 어둠을 이겼다는 말이 아니다. 빛과 어둠은 싸운 적이 없다. 어둠이 빛을 덮쳤다는 말도 문학적 수사일 뿐이다. 빛과 어둠은 서로 짝과 겹으로 얼싸안고 있다. 한 몸으로 스미며 돈다. 빛과 어둠은 분리해서 사고할 수 없다. 햇살 한 올에도 어둠이 타래져 있다. 하지만 사진은 빛과 어둠을 억제하고 대비시키고 충돌시켜 얻어낸 결과물이다. 궁극적으로 사진은 빛과 어둠을 자연에 돌려놓아야 할 책무가 있다. 사진 속의 원래의 자리란 것도 끊임없이 재구성되어 인식되는 결과물이기에, 굴절되고 곡해된 인식 이전의 자연 속으로 다시 빛과 어둠을 풀어놓아야 한다.

프레임 안에는 자연이 있는 게 아니라 배현준이 있다. 배현준도 모르는 꿈틀거림이 있다. 자연을 찍는 게 아니다. 자연과 협업을 하고 싶은 거다. 거울에 나를 비추는 게 아니라 거울에 나를 들이미는 것이다. 서로 밀고, 당기고, 숨기고, 뭉개고, 틔우며 파장을 일으키고 있다. 그 파동의 틈바구니에 보는 이의 관점과 가치와 세계관이 겹친다. 새로운 건전지가 장착되는 순간이다. 모호함과 불완전함이 소리를 내면서 중심을 잡고 있다.

기자를 위해 사건이 존재하지 않는다. 소설과 드라마와 영화를 위해 반전이 존재하는 건 아니다. 화가를 위해 풍경과 신체와 달빛이 존재하지 않듯, 사진가를 위해 빛과 어둠이 존재하는 것이 아니다. 그러나 전문가는 전문(專門)으로 세계를 본다. 오로지 단 한 개의 문으로 세상 전부를 보려고 한다. 그 미시적 관찰과 거시적 통찰을 거푸집 삼아서 뒤집고, 내던지고, 끌어당기고, 메쳐서 섞어버린다. 천수천안(千手千眼)을 장치한다.

3. ‘당신이 나를 온전히 볼 수만 있다면, 당신이 보는 게 전부입니다.’

하지만 우리는 배현준 전부를 들여다볼 수가 없다. 사진은 스밈과 짜임을 반복하는 동적구조이기 때문이다. 보는 이를 끌어들여 다시 반죽을 해버린다. 동적관계 속에서 의미는 재창조된다. 애정이 다 닳아버릴 때까지 이야기를 짜나간다.

‘이게 뭐지?’ 사진은 끊임없이 보는 이를 괴롭힌다. 불편한 기록사진이 아닌데도, 자꾸만 파천황(破天荒)의 세계로 끌고 간다. 평면의 사진이 꼬리에 꼬리를 무는 충돌로 입체성을 확보한다. 평면과 정지와 순간시각의 모호성은 입체와 영원과 생명운동으로 확장하고 요동치면서 구체적 세계를 획득한다.

배현준은 ‘무엇을 찍을 것인가?’에서 ‘무엇을 담아낼 것인가?’로 넘어왔다. 그러므로 기술과 배치를 통한 재현보다 사진 내면에 장치해놓은 개념을 읽어야 한다. 보여주는 것으로 보이지 않는 것을 드러낸다. 이제 그의 사진은 하나의 창이자 우물이다. 겹눈이다. 창을 열고 들어가서 갯벌의 자궁을 만나고 문을 열고 나와 태초와 음양을 읽는다. 우물의 우덜거지를 열고 들어가서 조리개 안쪽 어둠을 두레박질한다. 존재의 샘 줄기에 실핏줄을 잇댄다.

배현준의 작업은 다시 전통을 만나 아침뜸을 창조할 것이고, 현대와 협주(協奏)하며 먼 바다 쪽으로 뱃머리를 들어 올릴 것이다. 저 멀리 개펄 속에서, 그가 칠게처럼 눈을 깜작이고 있다.

짝과 겹 Jjak and Gyeop (Pair and Fold)

Jeonglok Lee (poet)

There is an expression ‘looks like pictures or photographs’ among the praises that people bestow when they see perfect things in the universe. At that moment, the things open their bodies to gather light and frame them. And they define the inside and outside of the boundary and the yin and yang of them come into being. The boundary is like not a knife but a sheath. It embraces and releases each other deeply. That’s the way how Yin and Yang works. The morning goes to the night and then the night goes to the day alternately. There is a side that accepts when there is a side to be accepted. But the two sides are not separated like host and guest. They are mingled in a single entity. So is the light and time in Bae Hyunjun’s picture.

Suppose pull two oars in a huge droplet in a different direction. With the rotation of the droplet, there is no separation between a left and right hand. Neither centripetal nor centrifugal force. No light and no darkness. No black and no white, either. It exists but it doesn’t exist at the same time. The picture shows that something with nothing. This is where Bae Hyunjun’s pictures stand.

Bae Hyunjun has got a pair, at last. It is a pair not standing at a standstill, but transcending the distinction among all things in nature. At the same time he has met the fold. A pair act as a life movement that infiltrates into the abyss endlessly, inspires and expires simultaneously in many folds. The permeation and weave is as densely packed as the tideland, but is as vast as the universe in the bargain. His photographs go on endlessly in pairs and folds,

embracing each other. What is a 'pair'? It is communion. When going a long way toward a light in the distance with a friend, you must hold your friend's right hand in your left hand. Both hands stand for communion. Companions on the road must hold the other hand of the companion. They complement each other through the process of the thesis-antithesis-synthesis. They never stop fusing and boiling up. From a short distance, they seem to go in a straight line, but when seen from beyond the universe, they surely go around the circle. It is a process of melting into one. Therefore, they are not going out but recycling.

Bae's photos are playing in the tidelands. His photo work starts with a visual enlightenment that the footprints of the birds and the waterway of the ebb and flow tide which are engraved, appear like a relief according to the angle of light. And the underlying principle of Yin-Yang's life is hidden below. It rotates with a permanent wriggle, and melts and embraces calmly. Simultaneously, it opens up the lifeline of all the shapes. The tideland is round. It has a deep uterus. The sun is conceived and given birth there. Bae Hyunjun is like a rack embedded in a tideland. He voluntarily protects the tideland like a solitary rack.

That there was light in the beginning means there was darkness in the beginning. But it does not necessary mean that light has won over the darkness. Light and darkness has never fought each other. Light and darkness has embraced each other in pairs and in folds. They have been melted into a single body. Light and darkness can not be separated. Even in a lay of sunlight, a hint of the darkness is hidden. But photography is the result of controlling, contrasting and colliding light and darkness. Ultimately, photography has an obligation to return light and darkness to nature. Since the original place in the photograph is also the result of being constantly reconstructed and recognized by humans, we must be ready to release light and darkness back into the nature before the distorted and perverted state.

There is no nature but Bae Hyunjun in his picture’s frame. There is an eternal twist that even Bae does not know. He doesn’t not take pictures of nature. He just want to collaborate with nature. He doesn’t want to see his face in the mirror, but just rushes himself into the mirror. He causes a cycle of waves by pushing, pulling, hiding, crushing, and sprouting each other. The point of view and value and world view of the observer overlap in the complexities of the waves. It is the very moment when new batteries are installed. Ambiguity and imperfection settle around the center sounding individually.

However, experts see the world with their professional eyes. They try to see the whole world through only one door. Based on their microscopic observations and macroscopic insights, they flip, throw, pull, fling and ultimately mix up things in the world.

'If you can see me properly, you see me all.' But we can not look into Bae Hyun Jun properly. This is because the photograph is a dynamic process that alternates the permeation and the weave. He attracts the viewers and mix them with the picture. In dynamic relationships, the meaning is on the process of being recreated. The story goes on until affection is worn out.

'What is this about?' Photos constantly torture the viewer. Even though they are not an inconvenient tool of recording dark history, they continue to drag the viewer into the world of Pacheonhwang(sheer unpreparedness). A three-dimensional image is obtained through the endless collision of plane photographs. The ambiguity of planes, pauses, and moments of time, expands and jolts to stereoscopic, eternal, and life movements and acquires a concrete world in the end.

Bae Hyun-joon has started from the question of 'What will you take pictures of?' over to that of 'What should be put into them?' Therefore, you have to pay attention to reading the concepts that he has allow to the picture instead of simply reproducing the subject through technology and arrangement. What is invisible is revealed by what is shown. At this juncture, his picture is at once a window and a well. It is compound eyes. When you enter through the window, you can meet the womb of the tidal flats, and when you get out of the door, you can read the very beginning of everything and the yin and yang. After he opens up the cover of the well, he scoops up the shadow lurking inside the aperture. He lets the small blood vessel be connected to the tiny stream into the well.

Bae Hyun-joon's work will again greet the tradition in his own new way and create a morning calm. He will gladly orchestrate with the modern and lift the bow toward the distant sea. In the marsh in the distance, he is blinking his bright eyes like a unknown crab.

1. 빛이 대상을 명암으로 구분하여 형체를 드러내면 사람들은 그것을 시지각으로 인지한다. 또 빛의 방향에 따라 대상은 명암이 교체되면서 시지각으로 인지하는 내용도 변화된다. 따라서 대상에 대한 이해는 빛의 변화에 따라 불완전해 진다. 이러한 사실은 시지각의 불완전성뿐만 아니라 인간의 지각을 통한 인식 전반에 대한 문제제기일 수 있다. 또한 이것은 감각을 통한 인식의 불완전성뿐만이 아니라, 감각적 지각의 세계를 언어화한 개념 역시 인위적인 편의일 뿐 완전하지 못하다는 것이다. 시공간의 경험도 감각적 인식에 의존하여 개념화하고 세계를 구분하고 있지만 존재의 본질은 하나이며 변함없이 그 자체이다.

또한 대상의 본질을 범주화하고 개념화하여 인식하는 구성주의적 사유는 차이와 경계를 통하여 세계를 조직하고 있다. 그러나 실제의 세계는 빛의 방향에 따라 명암이 교체되고 계절이 순환하는 것처럼 고정된 요소들의 집합이 아니고 생성 성장 소멸 생성이라는 순환의 고리를 통해 경계가 사라지는 메비우스의 끈과 같다. 따라서 세계를 구성주의적 시각에서 벗어나 순환주의적 시각으로 돌려보면 주체(- 인위적인 세계 인식의 주체)는 사라지고 경계가 없는 연기적 세계만 남을 것이다.

대체로 존재는 시공간에 존재한다. 그런데 [나-(인위적인 개념)]란 존재를 비우면 무궁한 시공간의 경계가 열린다. 그렇다면 시공간의 경계가 사라진 세계는 무엇일까? 무엇이 있을까? 빛과 어둠이 동시에 존재하는 세계, 아니 빛도 어둠도 없는 세계 - 인위적인 구별이 없는 세계만 남는다. 無, 圓融無碍의 경지만 남지 않을까? 그때 존재자는 자신의 참모습을 드러내는 것은 아닐까? (2018. 4. 10)

2. 풍경의 프레임에서 시선은 피사체와 동떨어져서 피사체를 객체화(대상화)시키고 있지만, 부감법의 시선으로 프레임 가득 피사체를 담아내는 구성에서는 피사체가 '주체'가 된다.

갯벌의 '흔적' 사진에서 표면만을 프레임에 가득 채울 때 갯벌은 시선의 간섭은 사라지고 존재의 본질을 드러낸다. 그러나 피사체가 가진 특성을 자연스럽게 드러내는 것은 기본적인 요소일 뿐 여전히 대상을 해석하는 작가의 주관적 시선은 감춰진 것이다. 오히려 작가의 철학적 해석을 관객의 시선으로 단순화시키는, 말하자면 단순 '풍경'으로 바라보는 것을 차단하는 효과가 있다. 화면에 갯벌 표면이 가득 찰수록 갯벌이 주인공이 되면서 작가의 의도에 한 발 가까이 다가서는 것이다.

풍경 - 피사체를 바라보는 시선이 사라지고, 풍경이 주체가 되어 프레임을 구성하면서 피사체의 본질에 몰두하게 된다.

이아관물以我觀物에서 이물관물以物觀物로의 관점 변화는 프레임을 구성하는 시선의 변화에서도 시사하는 부분이 있다. 이아관물에서는 프레임을 구성하는 사람(작가나 독자, 감상자)의 시선에 따라 내용이 구성되고 피사체는 대상화되지만, 이물관물의 관점에서는 프레임을 구성하는 주체는 물러나고 프레임을 구성하는 피사체가 온전하게 중심에 드러나게 되면서 객관화된 물 자체의 본질을 경험하게 된다. 세계를 바라보는 주관적인 시선을 해체하고, 세계를 있는 그대로 바라보게 된다. 그곳에서 세계는 자신의 본질을 이야기하기 시작한다. 음과 양, 오목과 볼록, 빛과 그림자, 실체와 이미지 등, 대립물로 인위적으로 구분했던 세계는 하나가 된다. 때론 경계를 넘어가기도 하고, 때론 이종융합하면서 새로운 세계를 만든다.

‘아름다운 허무’는 감상적인 허무·상실을 말하는 것이 아니다. 주관과 객관, 인위적인 Day and Night 또는 Concave or Convex 가 반복 교차하는 가운데 융합 일체가 되어 새로운 ‘무(無)’의 공간으로 재탄생하는 ‘황홀’하는 것 또는 새로운 세계에 대한 율동을 보여주는 곳이다. (2018.3.30)

3. 우연을 필연으로, 역으로 필연화의 과정에 우연적인 의미를 추가한 것이 ‘음양 - Concave or Convex Series’ 작업이었다. 재현과 상징에서 물자체로 환원하여 세계의 본질을 직접적으로 드러내려는 의도로 ‘바느질(봉합)’의 과정을 택했다. 이 작업 과정 속에서 [세계는 ‘음과 양’이 순환되고 ‘동일자의 반복회귀’]라는 의미가 효과적으로 전달되고 있다.

오늘날 디지털 사진은 회화가 되었다. 재현이 아니라 표현이고 더 나아가 상상력이 더해진 현실의 해석 이상(以上)이다. 그럼에도 불구하고 미래적 상상력 기술적 상상력이 새 시대를 열어가는 철학적 담론-에피스테메-를 담지 못한다면 단순한 유희에 불과하다.

외관의 아름다움을 재현하려는 유미주의적 관점이 아니라, 재구성된 화면을 통해 본질을 직접 드러내려고 한다. 물론 유기적 총체성을 구성하기 위해 프레임의 완결성이나 피사체의 물성을 배제하지 않는다. 거기에 더해 철학적 담론을 자연스럽게 드러낸다.

내 그림에서 말하고자 하는 바는 존재의 양식이 대립물의 통일이라는 형식을 확인하는 것이 아니라, 그 대립물이 형식논리상 차이(대립)가 있지만 A는 B가 되고 B는 A가 되는 논리적 모순을 말한다. 결국 A=B이고 B=A이면서 A와 B는 서로 교차 반복 순환 과정을 보여주는 ‘동일자의 반복 – 영겁회귀’라는 것이다.

갯벌 흔적 사진에서 명과 암, 빛과 그림자, 실체와 그림자가, 실제와 이미지가 순환 반복되면서 명·암이 빛·그림자가 사태(서로 영향을 주면서)가 되어 새로운 미적 가치 - 『아름다운 허무주의』를 지닌다.

삶은 그 어디를 향해 나가는 지향성을 갖는 것이 아니라, 세계는 동일자(세계 그 자체)의 무한 반복 순환이란 말이다. 그 반복 순환은 대체되는 과정 – 시간의 흐름이기보다는 동일자의 양성(동일자의 공존형식) - 동일자의 공존이다. 『‘순환 반복’(니체)이 아니라, ‘동일자의 사태’(플루서)이다』

상반된 것들이 반복되기만 하는 것이 아니라, 그것들은 동시성을 띄기도 한다. 지금의 북반부가 낮일 때 남반부는 밤인 경우와 같이, 동일물에 나타난 이질적 현상은 착시적 현상일 수 있다. 왜냐하면 존재의 근원은 하나의 동일물이기 때문이다.

결국 대립적 현상이 동일물의 착시라면, 2분법적 세계인식에서 발생하는 구별은 무의미해 진다. 또한 그러한 관점을 인간의 삶의 문제와 연계할 때(이러한 연계가 문학적인지, 일관성을 가진 세계관의 관점인지, 또는 심리학적 차원인지 고려할 가치는 있다.) 삶의 모습도 죽음의 모습도 선형적 시간성의 차원에서 볼 때 이질적인 것으로 보이나 순환론적 시간성을 고려하면 동일물의 다른 양상일 뿐 본질(근원) 자체는 하나라는 것이다. 결국 모순된 삶의 모습은 동시성 동일성을 가진 세계의 사태이다.

나의 구성은 우연적이다. ‘인과의 연쇄’가 내용을 채우는 것이 아니라, 우연성의 조합이 내용을 구성할 뿐이다. 이곳에는 계몽은 없다. 존재하는 것을 지양하고 존재할 모형을 만들어낸다. 그 동일 선상에 내 사진은 Taking Picture가 아니라 Making Picture를 하고 있다. 그 과정에서 작가인 나는 Programing 하는 사람이다.

또한 대상의 본질을 범주화하고 개념화하여 인식하는 구성주의적 사유는 차이와 경계를 통하여 세계를 조직하고 있다. 그러나 실제의 세계는 빛의 방향에 따라 명암이 교체되고 계절이 순환하는 것처럼 고정된 요소들의 집합이 아니고 생성 성장 소멸 생성이라는 순환의 고리를 통해 경계가 사라지는 메비우스의 끈과 같다. 따라서 세계를 구성주의적 시각에서 벗어나 순환주의적 시각으로 돌려보면 주체(- 인위적인 세계 인식의 주체)는 사라지고 경계가 없는 연기적 세계만 남을 것이다.

대체로 존재는 시공간에 존재한다. 그런데 [나-(인위적인 개념)]란 존재를 비우면 무궁한 시공간의 경계가 열린다. 그렇다면 시공간의 경계가 사라진 세계는 무엇일까? 무엇이 있을까? 빛과 어둠이 동시에 존재하는 세계, 아니 빛도 어둠도 없는 세계 - 인위적인 구별이 없는 세계만 남는다. 無, 圓融無碍의 경지만 남지 않을까? 그때 존재자는 자신의 참모습을 드러내는 것은 아닐까? (2018. 4. 10)

2. 풍경의 프레임에서 시선은 피사체와 동떨어져서 피사체를 객체화(대상화)시키고 있지만, 부감법의 시선으로 프레임 가득 피사체를 담아내는 구성에서는 피사체가 '주체'가 된다.

갯벌의 '흔적' 사진에서 표면만을 프레임에 가득 채울 때 갯벌은 시선의 간섭은 사라지고 존재의 본질을 드러낸다. 그러나 피사체가 가진 특성을 자연스럽게 드러내는 것은 기본적인 요소일 뿐 여전히 대상을 해석하는 작가의 주관적 시선은 감춰진 것이다. 오히려 작가의 철학적 해석을 관객의 시선으로 단순화시키는, 말하자면 단순 '풍경'으로 바라보는 것을 차단하는 효과가 있다. 화면에 갯벌 표면이 가득 찰수록 갯벌이 주인공이 되면서 작가의 의도에 한 발 가까이 다가서는 것이다.

풍경 - 피사체를 바라보는 시선이 사라지고, 풍경이 주체가 되어 프레임을 구성하면서 피사체의 본질에 몰두하게 된다.

이아관물以我觀物에서 이물관물以物觀物로의 관점 변화는 프레임을 구성하는 시선의 변화에서도 시사하는 부분이 있다. 이아관물에서는 프레임을 구성하는 사람(작가나 독자, 감상자)의 시선에 따라 내용이 구성되고 피사체는 대상화되지만, 이물관물의 관점에서는 프레임을 구성하는 주체는 물러나고 프레임을 구성하는 피사체가 온전하게 중심에 드러나게 되면서 객관화된 물 자체의 본질을 경험하게 된다. 세계를 바라보는 주관적인 시선을 해체하고, 세계를 있는 그대로 바라보게 된다. 그곳에서 세계는 자신의 본질을 이야기하기 시작한다. 음과 양, 오목과 볼록, 빛과 그림자, 실체와 이미지 등, 대립물로 인위적으로 구분했던 세계는 하나가 된다. 때론 경계를 넘어가기도 하고, 때론 이종융합하면서 새로운 세계를 만든다.

‘아름다운 허무’는 감상적인 허무·상실을 말하는 것이 아니다. 주관과 객관, 인위적인 Day and Night 또는 Concave or Convex 가 반복 교차하는 가운데 융합 일체가 되어 새로운 ‘무(無)’의 공간으로 재탄생하는 ‘황홀’하는 것 또는 새로운 세계에 대한 율동을 보여주는 곳이다. (2018.3.30)

3. 우연을 필연으로, 역으로 필연화의 과정에 우연적인 의미를 추가한 것이 ‘음양 - Concave or Convex Series’ 작업이었다. 재현과 상징에서 물자체로 환원하여 세계의 본질을 직접적으로 드러내려는 의도로 ‘바느질(봉합)’의 과정을 택했다. 이 작업 과정 속에서 [세계는 ‘음과 양’이 순환되고 ‘동일자의 반복회귀’]라는 의미가 효과적으로 전달되고 있다.

오늘날 디지털 사진은 회화가 되었다. 재현이 아니라 표현이고 더 나아가 상상력이 더해진 현실의 해석 이상(以上)이다. 그럼에도 불구하고 미래적 상상력 기술적 상상력이 새 시대를 열어가는 철학적 담론-에피스테메-를 담지 못한다면 단순한 유희에 불과하다.

외관의 아름다움을 재현하려는 유미주의적 관점이 아니라, 재구성된 화면을 통해 본질을 직접 드러내려고 한다. 물론 유기적 총체성을 구성하기 위해 프레임의 완결성이나 피사체의 물성을 배제하지 않는다. 거기에 더해 철학적 담론을 자연스럽게 드러낸다.

내 그림에서 말하고자 하는 바는 존재의 양식이 대립물의 통일이라는 형식을 확인하는 것이 아니라, 그 대립물이 형식논리상 차이(대립)가 있지만 A는 B가 되고 B는 A가 되는 논리적 모순을 말한다. 결국 A=B이고 B=A이면서 A와 B는 서로 교차 반복 순환 과정을 보여주는 ‘동일자의 반복 – 영겁회귀’라는 것이다.

갯벌 흔적 사진에서 명과 암, 빛과 그림자, 실체와 그림자가, 실제와 이미지가 순환 반복되면서 명·암이 빛·그림자가 사태(서로 영향을 주면서)가 되어 새로운 미적 가치 - 『아름다운 허무주의』를 지닌다.

삶은 그 어디를 향해 나가는 지향성을 갖는 것이 아니라, 세계는 동일자(세계 그 자체)의 무한 반복 순환이란 말이다. 그 반복 순환은 대체되는 과정 – 시간의 흐름이기보다는 동일자의 양성(동일자의 공존형식) - 동일자의 공존이다. 『‘순환 반복’(니체)이 아니라, ‘동일자의 사태’(플루서)이다』

상반된 것들이 반복되기만 하는 것이 아니라, 그것들은 동시성을 띄기도 한다. 지금의 북반부가 낮일 때 남반부는 밤인 경우와 같이, 동일물에 나타난 이질적 현상은 착시적 현상일 수 있다. 왜냐하면 존재의 근원은 하나의 동일물이기 때문이다.

결국 대립적 현상이 동일물의 착시라면, 2분법적 세계인식에서 발생하는 구별은 무의미해 진다. 또한 그러한 관점을 인간의 삶의 문제와 연계할 때(이러한 연계가 문학적인지, 일관성을 가진 세계관의 관점인지, 또는 심리학적 차원인지 고려할 가치는 있다.) 삶의 모습도 죽음의 모습도 선형적 시간성의 차원에서 볼 때 이질적인 것으로 보이나 순환론적 시간성을 고려하면 동일물의 다른 양상일 뿐 본질(근원) 자체는 하나라는 것이다. 결국 모순된 삶의 모습은 동시성 동일성을 가진 세계의 사태이다.

나의 구성은 우연적이다. ‘인과의 연쇄’가 내용을 채우는 것이 아니라, 우연성의 조합이 내용을 구성할 뿐이다. 이곳에는 계몽은 없다. 존재하는 것을 지양하고 존재할 모형을 만들어낸다. 그 동일 선상에 내 사진은 Taking Picture가 아니라 Making Picture를 하고 있다. 그 과정에서 작가인 나는 Programing 하는 사람이다.

배현준 Bae HyeonJun

학력

1988 공주대학교 국어교육 졸업

개인전

2015 흔적, 달의 숨결 사이로(Trace, between the Moon Small Breath), 장항문화예술창작공간, 서천

흔적, 달의 숨결 사이로(Trace, between the Moon Small Breath), 강화종합전시관, 강화도

흔적, 달의 숨결 사이로(Trace, between the Moon Small Breath), 천안예술의전당, 천안

흔적, 달의 숨결 사이로(Trace, between the Moon Small Breath), 갤러리 나우, 서울

2011 모성의 발견, 갯벌(Drawing Mother in the Tidal Flat), 갤러리 룩스, 서울

2009 풍경의 거리만큼(The Gap Between Us), 파랑갤러리, 천안

Another 나쁜 せかい(어나더 나쁜 세카이)

Another 나쁜 せかい(어나더 나쁜 세카이)

Unfamiliar Scene 展

Unfamiliar Scene 展