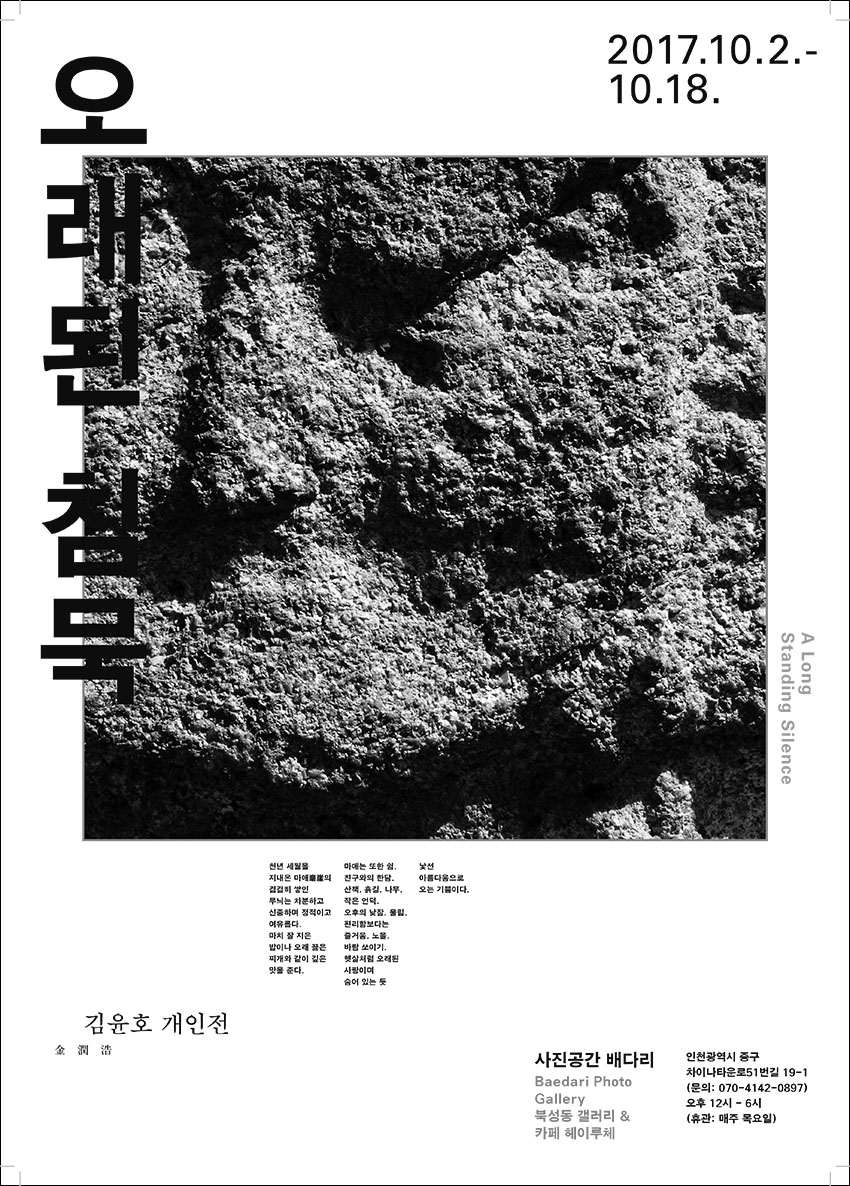

천년 세월을 지내온 마애磨崖의 겹겹히 쌓인 무늬는 차분하고 신중하며 정적이고 여유롭다.

마치 잘 지은 밥이나 오래 끓은 찌개와 같이 깊은 맛을 준다.

마애는 또한 쉼.

친구와의 한담.

산책. 흙길. 나무. 작은 언덕. 오후에 낮잠. 울림. 편리함보다는 즐거움. 노을. 바람 쏘이기.

햇살처럼 오래된 사랑이며 숨어 있는 듯 낮선 아름다움으로 오는 기쁨이다

오래된 침묵

천년 세월을 지내온 마애磨崖의 겹겹히 쌓인 무늬는 차분하고 신중하며 정적이고 여유롭다.

마치 잘 지은 밥이나 오래 끓은 찌개와 같이 깊은 맛을 준다.

마애는 또한 쉼.

친구와의 한담.

산책. 흙길. 나무. 작은 언덕. 오후에 낮잠. 울림. 편리함보다는 즐거움. 노을. 바람 쏘이기.

햇살처럼 오래된 사랑이며 숨어 있는 듯 낮선 아름다움으로 오는 기쁨이다

오래된 침묵

이렇게 얼굴이 뭉개 지다니! 무슨 일이 있었을까? 김윤호는 석불石佛의 얼굴만 보여준다. 왜 얼굴인가? 얼굴은 순 우리말로 “얼이 깃든 굴”이다. 그렇다면 얼굴 없는 얼굴은 무엇인가? 얼이 빠진 것인가? 그것도 불상이다. 석불의 얼굴들은 겨우 알아볼 수 있는 정도로 세월에 심하게 마모 되였다. 마치 처음부터 세기다 만 것처럼 단단한 돌의 윤곽이 흐릿하다. 그것은 흡사 꿈에서 처음 본 사람의 얼굴을 잘 알아보지 못하면서 아는 것처럼, 뚜렷하지 않지만 친근하다.

김윤호는 경주 남산 일대에 산재하는 석불을 찍었다. 이름모를 어느 석공이 새긴 불상은 천년 세월의 흔적에 마모된 채로 석불의 얼굴들을 화면 가득 보여준다. 어떤 것은 자연이 빗은 듯, 코와 입들이 떨어져 나가고 윤곽선이 분명하지 않아서 인간의 손길이 느껴지지 않는다. 그야말로 천의무봉天衣無縫이다. 이 형상들은 처음에는 어떤 종교적 신념을 담아 인간의 손길이 부처를 담은 것이지만, 수천년의 자연의 시간은 이들을 지우고 다시 새겼다.

자연현상 앞에서 그는 소리 없는 무대를 바라보는 관객과 닮았다. 자기가 직접 관찰한 것을 가지고, 아무 선입견도 없이 그야말로 대담하면서도 섬세하게, 대상과 자신을 내밀하게 일치시키고 또 그럼으로써 어떤 섬세한 경험을 사진으로 제시한다. 이것은 일종의 이론 없는 ‘관찰실험’이다. 그에게 실험이란 객관적인 것과 주관적인 것 사이의 중간지점에 놓인 매개체이다. 김윤호에게 사진작업은 사실상 대상에 대한 객관적 재현도 충실한 증거의 기록도 아니다. 또 그것은 그렇게 중요한 것이 아니다. 왜냐하면 경주현장에서 떨어져 나온 석불의 얼굴들은 어떤 역사적 맥락과도 결합되지 않는 지극히 주관적인 관점과 인상속에서 보기 때문이다. 그럼에도 사진은 어떤 왜곡도 없이 섬세하게 기록된 고고학적 자료로서 충분한 가치를 지닌다는 점에서 객관적이며 즉물적卽物的이다.

과거에 어떤 사건들이 있었기에 이 많은 석불들이 만들어졌는지, 또 그런 이유가 역사적적으로 검증된다 하더라도, 사진은 말이 없어 그 사연들을 전달할 수가 없다. 김윤호의 사진은 관상학적 비교사진술을 통해서 고고학적 자료로서 충분한 가치를 가지만, 그는 사료적 텍스트와 지표의 대상이 되는 사진들을 그런 맥락에 일치하게 배치하는 경직된 형식을 따르지 않았다. 그것은 역사박물관 사진으로 충분하다.

김윤호의 석불의 얼굴들은 그 형상이 흐릿하여 떨어져 나간 이목구비를 상상으로 이어 부쳐야 하는 수고로움을 통해서 관객의 의식속에서 또다시 다른 형상으로 빗어진다. 이 순환고리는 서로가 일치하지 않아서 상상으로만 그 모습을 찾을 뿐이다. 사람들의 관상을 파악하듯 각양각색의 얼굴들을 요리조리 뜯어보고, 생각해 보지만, 결국에는 그 얼굴들은 자신의 모습이다. 그런 점에서 사진이란 매체는 전적으로 작가의 의식을 만나는 것이 아니라 사진에 찍힌 대상과 접촉을 통해서 보는 자의 의식에 무의식적 공간이 자리잡는 깊은 만남이다. 그것은 사유를 촉발하는 사진이다. 김윤호가 자신의 사진전 제목을 <오래된 침묵>으로 한 이유도 여기에 있지 않을까

글: 이영욱(상명대 외래교수)